La vaca Lola está robándole el futuro a tu hijo

O cómo se produce el secuestro de la atención desde la más tierna infancia

Todo empieza con la normalización de lo “inofensivo”. Llevo casi una década dando clase a futuros maestros y maestras, y cada año, cuando abordamos el tema que hoy voy a tratar, se repite la misma escena reveladora. Les pregunto qué canciones infantiles conocen o escuchan cuando están con sus primos, sobrinos o, en algunos casos, con sus propias criaturas. Las respuestas son casi idénticas curso tras curso: La vaca Lola, Baby Shark, El pollito pío, Cantajuego, Cocomelón, Pica Pica… Algunos responden con entusiasmo: “¡A mis sobrinos les encanta La vaca Lola! No pueden dejar de escucharla, la piden una y otra vez”. Otras cabezas asienten: “es una canción muy simpática, aprenden cosas sobre los animales”, “se te mete en la cabeza y no puedes parar de cantarla”. La despreocupación acrítica es la norma. Para estas futuras maestras (paso a hablar en femenino porque la gran mayoría son mujeres) ese repertorio, casi siempre consumido a través de YouTube, forma parte del paisaje cotidiano: algo natural, inevitable, incluso conveniente. Lo perciben como un recurso práctico y neutral, un “espacio seguro” donde los niños y niñas están entretenidos y, por tanto, todo parece estar bien cuando se usa.

¿Pero es realmente así? ¿Son canciones inofensivas? ¿Qué estamos normalizando cuando facilitamos su escucha? ¿Qué modelo de atención promovemos? ¿Qué tipo de cultura musical estamos transmitiendo? Cuando lanzo estas preguntas en clase, el ambiente cambia. Llegan los silencios incómodos, las miradas de desaprobación que buscan cómplices, las primeras dudas sobre “lo inocuo” de esas propuestas. Es en ese punto donde empieza el verdadero aprendizaje: cuando algo aparentemente banal se vuelve objeto de sospecha pedagógica. Hoy me pongo un poco profe Jirafales y os invito, sobre todo si tenéis criaturas cerca, a pensar en esto: ¿qué les estamos haciendo a nuestros hijos cuando les ponemos La vaca Lola?

¿Qué es una canción tipo La vaca Lola?

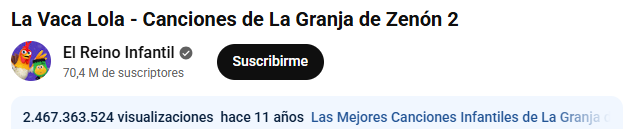

La vaca Lola es una canción (y un vídeo) hiperviral. Se popularizó, sobre todo en YouTube, con la serie La Granja de Zenón del canal argentino El Reino Infantil. Su letra es sencilla y para toda la familia: “La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola… y hace muuuu”. Es un producto moderno de entretenimiento preescolar pensado para su distribución en plataformas digitales (aunque también ha llegado a las televisiones). No es una canción tradicional, pero su éxito ha sido incontestable, a día de hoy acumula, solo en este vídeo de su canal, casi 2500 millones de reproducciones (sí, dos mil quinientos millones), en los últimos once años.

Por supuesto, La vaca Lola no es única en esto. De hecho, ni siquiera es el vídeo más visto dentro del canal de El Reino Infantil. Pero sí podemos decir que todas estas “canciones” o productos audiovisuales siguen un mismo patrón, unos mismos rasgos, que se han vuelto omnipresentes en las plataformas digitales pensadas para el consumo infantil (pienso, sobre todo, en YouTube Kids). Si hacemos un pequeño análisis de cualquiera de estas canciones podríamos decir que:

Las voces suelen ser sintéticas o hiperprocesadas (a veces suenan robotizadas, con autotune evidente). Los timbres son predominantemente digitales (MIDI), imitando instrumentos de formas poco realistas. La dinámica está comprimida: todo suena fuerte, a la misma intensidad, sin matices ni silencios. El ritmo es completamente rígido, siguiendo una cuadrícula perfecta sin micro-variaciones humanas; armónicamente, suelen limitarse a dos acordes básicos alternados (tónica-dominante), sin modulaciones, puentes, o partes B.

La estructura o formato es de bucle corto que se repite una y otra vez idéntico. No hay secciones contrastantes (nada de estrofa y estribillo diferenciados), ni variabilidad temática, ni finales claros: pueden encadenarse minutos y minutos de la misma frase musical. La repetición es exacta, sin variaciones creativas. Tampoco hay silencios ni pausas significativas; la canción “no respira”, no deja espacio para la anticipación del oyente.

En lo visual, estos productos casi siempre vienen con un vídeo animado de estilo llamativo para la infancia. Montaje acelerado, planos cortísimos que cambian cada pocos segundos con flashes, colores saturados casi fluorescentes. Los personajes (animalitos, vehículos, etc.) se dirigen al espectador de forma directa, saltan y gesticulan constantemente con hiperactividad hiperdirigida (invitando al niño a imitar movimientos simples una y otra vez). No hay mucha producción (bajo presupuesto), ni narrativa ni contemplación: todo son estímulos visuales diseñados psicológicamente para capturar la mirada del niño al instante.

Responden a una lógica de máxima rentabilidad y SEO infantil. Las letras encadenan listas de nombres de animales, colores, vehículos, números, etc., porque son palabras clave que las familias y sus hijos e hijas buscan frecuentemente, sobre todo en etapas de ampliación léxica. Los vídeos, además de individualmente, se empaquetan también en compilaciones infinitas (con decenas de canciones seguidas) para que el autoplay los reproduzca sin fin. El objetivo no declarado es maximizar la retención: cuantos más minutos mantengan al niño embobado, mejor para las métricas de la productora en primera instancia y de la plataforma en última. Todo ello con bajísimo coste y altísima escalabilidad: se pueden producir cientos de vídeos cambiando ligeramente la letra o el personaje, e incluso ya existen canales que generan contenidos semi-automatizados con IA para niños, saturando YouTube con vídeos genéricos creados en masa (ahora se lleva el formato short importado de TikTok). No importa la calidad musical o educativa, importa la facilidad de reproducir la fórmula y captar clics y atención humana (mini-humana en este caso).

Un “producto tipo vaca Lola” se reconoce al instante. Resumo, porque es sencillo: voces artificiales, hiperautoafinadas, casi robotizadas; timbres dominados por bucles MIDI o electrónicos barateros, con escasa presencia de instrumentos; dinámica plana, sin matices ni silencios; ritmo de metrónomo inamovible, sin el más mínimo swing; armonía mínima y una estructura que no progresa, sin secciones claras, sin desarrollo ni cierre. Todo ello envuelto en un envoltorio visual tan saturado como predecible: colores chillones, cortes frenéticos, flashes, personajes hiperactivos. Las letras, reducidas a enumeraciones o descripciones básicas completan un formato que, en vídeos cortos, largos o encadenados, está diseñado para no terminar nunca.

Si al leer estos rasgos has pensado en esas canciones y te has sorprendido asintiendo, ya sabes de qué hablo. Y ante esto conviene subrayar: no se trata de demonizar una melodía, una marca o un personaje concreto, sino de poner en cuestión el modelo cultural que esos productos encarnan, la lógica hipercapitalista que los produce y la forma de atención que promueven.

¿Por qué engancha? ¿Cómo atrapa la atención?

La atención infantil responde de manera automática a ciertos estímulos, especialmente a los procedentes de una pantalla. Las investigaciones clásicas sobre televisión ya mostraban cómo los medios audiovisuales recurren a estrategias formales (cortes rápidos, movimientos bruscos, zooms, sonidos estridentes o música constante) que capturan la atención de los más jóvenes sin depender del contenido. Se trata de lo que se conoce como atención exógena: un reflejo involuntario que orienta la mirada hacia lo súbito o cambiante. En los programas infantiles, esta forma puede llegar a competir con el fondo: el niño se queda fascinado por los destellos sensoriales sin procesar realmente la historia o el aprendizaje que se pretende transmitir. A ello podemos sumar la llamada teoría de la competencia sesgada por la excitación, según la cual cuanto mayor es el nivel de estimulación, más tiende el cerebro a concentrarse en lo que ya resulta llamativo, mientras ignora lo sutil. En este contexto, los vídeos con exceso de colores, ruidos y sorpresas aseguran que el niño no aparte la vista, pero a costa de limitar su capacidad de atención sostenida y de sensibilidad hacia lo delicado o pausado. Es un tipo de atención reactiva, que busca fuegos artificiales constantes y pierde interés por cualquier cosa que no brille. Prueben a llamar, diciendo su nombre, la atención de un niño que está absorto viendo estos vídeos. Verán qué caso les hace.

Otro marco explicativo que podría servirnos es el Modelo de Capacidad Limitada de Procesamiento Motivado, propuesto por Annie Lang, que señala que el cerebro dispone de recursos atencionales limitados. Si un contenido audiovisual los agota en mantenernos alerta y entretenidos, queda poca energía mental para codificar o comprender la información. Así, un vídeo infantil ultradinámico puede generar fascinación sin verdadero aprendizaje, porque toda la atención se consume en seguir estímulos visuales y sonoros. Este modelo explica también por qué los mensajes que maximizan la excitación o el placer inmediato generan mucha activación pero dificultan la memoria o la reflexión. En conjunto, la evidencia muestra que lo formal es tan determinante como lo temático: los productos tipo vaca Lola explotan vulnerabilidades naturales del cerebro infantil (su tendencia a orientarse hacia lo nuevo y lo brillante) para mantener la mirada fija en pantalla. El resultado es un patrón de atención más disperso, menos profundo y más dependiente de la estimulación constante. No son solo “cancioncitas” inocuas: es todo un cóctel de estímulos cuidadosamente orquestado para enganchar a la débil infancia. Y como educadores o como padres/madres, necesitamos ser conscientes de estas dinámicas para poder compensarlas. La vaca Lola del presente es el doomscrolling en TikTok del futuro.

El rol del adulto

Vale, las canciones son horrorosas, sus vídeos nefastos, y además están pensados para capturar la atención de los niños y las niñas, pero es que esto no es lo único. También podríamos preguntarnos cómo y dónde encuentran los más pequeños esta música, y a dónde les lleva. El contexto de acción. Y ahí es donde entran los algoritmos de recomendación y los diseños de las interfaces.

Un estudio muy reciente analizó qué miniaturas y vídeos sugiere YouTube a los niños y las niñas cuando buscan cosas populares. Los hallazgos son preocupantes: al simular búsquedas infantiles típicas, más de la mitad de los thumbnails recomendados contenían elementos “impactantes, dramáticos o estridentes” pensados para llamar la atención. Cerca de un tercio incluían directamente escenas de violencia, peligro o bromas de mal gusto, y otra pequeña parte imágenes “raras, escalofriantes o perturbadoras” para un niño. Es decir, incluso partiendo de contenido supuestamente infantil, el algoritmo tiende a derivar hacia el sensacionalismo. Hay que secuestrar la mirada, hay que capturar la atención. Los investigadores detectaron el uso deliberado de miniaturas con colores chillones, caras exageradas o texto enorme. O sea, “ruido visual” para captar clics a toda costa. Seguro que os suena de vuestro uso personal en YouTube. El sistema prioriza lo que maximiza el engagement, no lo más apropiado, lo más infantil o lo más educativo. Y a veces eso lleva a preocupantes derivas: niños que empezaron viendo una canción “inocente” pueden acabar a pocos clics de videos poco aptos para su edad.

¿Por qué pasa esto? Porque plataformas con miles de millones de horas de contenido no pueden revisar todo manualmente; dependen de algoritmos tan imperfectos como criminales. YouTube Kids filtra algo, pero muchos niños igual usan YouTube normal donde se cuela de todo. En la práctica, la mejor estrategia es la mediación adulta activa: co-visión y curaduría. Esto significa: 1) evitar las pantallas en edades tempranas, y siempre priorizar el audio suelto sobre el audio con vídeo (¿no resulta curioso que YouTube no se pueda usar “sin vídeo” si no es pagando?); o 2) si se usan pantallas, que el adulto esté presente y navegue junto al niño, en vez de dejar que el algoritmo decida la siguiente reproducción. Significa también preparar listas con contenido musical de calidad, de modo que cuando el niño quiera ver videos musicales, tengamos una playlist segura sin sorpresas. Ahora después hablamos de alternativas.

Como vemos, las canciones vaca-lolescas no existen en el vacío, forman parte de un ecosistema de plataformas diseñado para captar la atención infantil y mantenerla enganchada el mayor tiempo posible, a veces exponiéndoles a contenido poco apropiado. Como adultos, no podemos delegar en el algoritmo la decisión de qué ve nuestro hijo. Debemos tomar el timón, priorizar que escuchen sin imágenes, escogiendo contenidos musicales de calidad, juntos siempre que se pueda, y utilizando las herramientas digitales disponibles (listas, controles parentales, apps dedicadas, apagando el autoplay) para evitar la deriva hacia lo tóxico. Ninguna tecnología va a criar con consciencia por nosotros; esa mediación es insustituible.

Un entorno sonoro rico: el antídoto

Frente a este panorama de estimulación audiovisual sin respiro, ¿qué alternativas tenemos para educar el oído de nuestros pequeños? Aquí es útil rescatar el concepto de audiación del pedagogo musical Edwin Gordon. Gordon definió audiation como la capacidad de “oír y comprender la música en la mente, aun cuando no esté sonando físicamente”. Vendría a ser al lenguaje musical lo que pensar en palabras sin oírlas es al lenguaje verbal. Cuando un niño audia, puede imaginar internamente una melodía, anticipar cómo continúa una canción, reconocer patrones musicales y darles significado, sin necesidad de estímulo externo en ese instante. Es, en palabras de Gordon, la base de la musicalidad: gracias a la audiación, podemos cantar afinados, improvisar, comprender una obra musical o disfrutarla plenamente. Un ejemplo sencillo: si cantamos una canción de saludo que conocemos que dice “hola, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal te va?” y hacemos una pausa antes del “te va” y esperamos, porque todos sentimos mentalmente cuándo entrar, aunque haya silencio; eso es audiación en acción.

La Music Learning Theory (MLT) de Gordon nos dice que la audiación no aparece de la nada: se desarrolla con la experiencia, especialmente durante la primera infancia. Gordon identificó etapas de audiación desde el nacimiento hasta aproximadamente los 8 o 9 años, que sería una ventana crítica para adquirir el lenguaje musical de forma similar a como adquirimos la lengua materna. La aptitud musical se adquiere en esa ventana de tiempo o se pierde. En esos primeros años, el cerebro del niño es extremadamente plástico para la música: los bebés pueden percibir diferencias de ritmo y tono de cualquier cultura (son universales musicales) pero, a medida que crecen, se “enculturizan”: se vuelven especialistas en los patrones musicales que escuchan habitualmente. Por ejemplo, algunas investigaciones muestran que a los 6-7 meses los bebés occidentales responden igual de bien a ritmos en cuatro por cuatro (4/4) que a ritmos de otras culturas con métricas complejas; sin embargo, hacia los 12 meses, si no han tenido exposición diversa, pierden esa sensibilidad universal y solo detectan fácilmente las estructuras rítmicas de su cultura (p.ej., reconocen mejor una alteración en un compás 4/4 familiar que en uno 7/8 balcánico). Han adquirido ya el oído cultural: distinguen lo que “suena bien” según la música de su entorno y les cuesta más procesar lo que no conocen. Esto no es malo per se (es parte normal del aprendizaje), pero subraya la importancia de brindarles un entorno sonoro rico en variedad durante esos primeros años.

La enculturación musical ocurre de forma principalmente implícita: el niño absorbe patrones de escalas, de ritmo, de timbre, simplemente escuchando y participando en actividades musicales con su familia y comunidad. Si nunca oye más que un tipo de canción simplona, su universo musical será muy reducido. Si en cambio está expuesto a múltiples estilos, tonalidades, ritmos, su mente será más flexible musicalmente. Y aquí entra la idea de un entorno sonoro rico en casa: se trata de rodear al niño de música variada, viva, con interacción. No solo ponerle grabaciones (que también, con criterio), sino cantarle, jugar con música, hacer que la música sea una experiencia compartida y no solo de consumo pasivo. Gordon enfatiza la importancia de las experiencias activas de música y movimiento en la primera infancia, porque sientan la base del desarrollo musical futuro. Cantar nanas, hacer palmas con ritmos simples, bailar con el bebé en brazos, todo eso nutre la audiación. El bebé empieza a asociar patrones sonoros con sensaciones, con expectativas (se anticipa en las canciones), y así se va poblando su mente de esquemas musicales.

Ahora bien, ¿por qué el modelo vaca Lola atenta contra esto? Pues porque no deja hueco a la audiación. Si la música suena todo el rato igual y encima va acompañada de un video que exige atención visual constante, el niño no tiene oportunidad de llenar mentalmente nada: se lo da masticado. Pensemos: en una canción tradicional cantada por un adulto, suele haber variaciones naturales; quizás el adulto cambia un poco la entonación en cada estrofa, o hace un pequeño silencio para que el niño complete la frase. Esos momentos invitan al niño a participar auditivamente, a imaginar lo que sigue. En la versión enlatada de YouTube, la canción irá como metrónomo, sin parar, y el niño solo puede mirar y escuchar pasivamente, no se requiere su imaginación musical. Además, muchos de esos vídeos ponen más énfasis en la coreografía o en lo visual que en el sonido en sí: el niño tal vez esté siguiendo cómo baila la vaca o qué luces aparecen en pantalla, más que realmente escuchando los matices de la música. Y como la estructura es hiperrepetitiva y predecible, tampoco es que haya mucho que descifrar auditivamente; a la segunda vez que suena el estribillo idéntico, ya no necesita “audiar” nada nuevo, se la sabe entera y entra en piloto automático.

Por el contrario, la música en vivo o grabada con riqueza sí fomenta la audiación. Cuando hay variación en timbres, dinámicas y formas, el oyente (incluso el bebé) mantiene su mente trabajando para entender la música. Por ejemplo, en una ronda infantil cantada por una maestra, quizás una estrofa la canten suave, otra fuerte, o meten una pausa divertida: el niño presta atención para no perderse esos cambios y su oído interno se ejercita. Si alguien tararea una melodía sin la letra, el niño tiene que reconocerla por los tonos, evocando la canción en su mente. Son pequeños ejercicios de audiación cotidianos. La repetición en la música es necesaria (así aprenden los patrones), pero repetición con variación y contrastes es la clave para mantener el interés cognitivo. Esto concuerda con casi todas las teorías del aprendizaje: estimulamos más la percepción y memoria del niño cuando hay novedad sobre un fondo familiar. En la música, eso puede ser un cambio de instrumento, una modulación, un ritmo que se acelera un poquito, un silencio repentino.

Hay que aclarar que no estoy diciendo que poner estas canciones en YouTube destruya la audiación para siempre; pero sí que un abuso de fórmulas monótonas y sobrevisualizadas puede hacer que el niño se acostumbre a consumir música de forma pasiva, sin desarrollar tanto su imaginación auditiva. Y luego, cuando se le pida que, por ejemplo, escuche y reconozca cuándo un sonido es agudo o grave, o que cante sin apoyo, le costará más porque siempre ha tenido el andamiaje visual machacón. Es una hipótesis pedagógica apoyada en evidencia indirecta, no una afirmación absoluta. Pero es bastante frecuente, hoy en día, ver a niños pequeños no saber arrancar una canción si no tienen el audio original sonando, o ver que les cuesta mantener el pulso si no están siguiendo al personaje del vídeo que salta. Señales de que falta práctica de audiación y sobra hábito de consumo musical guiado por estímulos externos.

En suma, esta audiation de Gordon florece en entornos sonoros “humanos”, variados y con espacios de silencio, un contexto muy distinto al de los vídeos-loop incansables. Por ello, una estrategia esencial para “desintoxicar” el oído infantil es sonar distinto en casa y en la escuela: recuperar el canto a capella, la música en vivo, y escoger grabaciones de calidad que aporten algo más que fondo musical constante. Veremos a continuación algunas recomendaciones concretas para lograrlo.

Mejor Rosalía que La vaca Lola

Muchas familias deciden refugiarse en la música infantil para intentar evitar lenguaje malsonante, violencia explícita, música extremandamente ruidosa, y al final sus hijos terminan atrapados en un bucle algorítmico de música infantil vacalolesca que, en el mejor de los casos, no les aporta nada nutritivo. Por eso, mi tesis y consejo sobre esto es que prácticamente cualquier canción pop medio bien hecha puede aportar al niño mucho más musicalmente que las pobres pseudocanciones infantiles de las que hablo. Encontraremos en ellas más variación y contraste y también mayor riqueza tímbrica, rítmica y armónica.

La neurociencia cognitiva ofrece un marco interesante para esto: la teoría del codaje predictivo. Simplificando, nuestro cerebro está constantemente prediciendo qué va a ocurrir (en la música, predice el pulso, la siguiente nota, etc.), y siente placer cuando acierta con un toque de sorpresa. Demasiado predecible = aburrimiento; demasiado impredecible = frustración. En música esto se ha estudiado, por ejemplo con ritmos: resulta que los patrones rítmicos con complejidad moderada (ni muy simples ni caóticos) son los que más placer producen y más invitan al movimiento corporal. Un experimento con participantes escuchando bases de batería funk mostró una relación en U-invertida: ritmos intermedios con algo de síncopa generaban las puntuaciones más altas de “me dan ganas de bailar y me gusta”, mientras que ritmos demasiado básicos o demasiado sincopados gustaban menos. La razón, explican los autores, es que en esos ritmos intermedios el cerebro tiene cierto error de predicción: hay pequeñas sorpresas (golpes fuera del acento esperado) pero mantiene un modelo métrico estable. Esa dosis justa de tensión-resolución libera recompensa y nos mueve a sincronizar el cuerpo. Por el contrario, un ritmo totalmente predecible genera poquísimo error (todo encaja), y por tanto poca emoción, y uno demasiado caótico rompe el modelo interno y nos deja sin referencia, lo que tampoco resulta placentero.

Muchísimas canciones populares tienen ese equilibrio entre familiaridad y sorpresa. Un ejemplo clásico: Yellow Submarine de The Beatles. Es pegadiza y repetitiva en su estribillo (fácil para el niño), pero a la vez tiene instrumentación variada, cambios armónicos y de dinámica. El niño puede predecir el “we all live in a…” pero sigue enganchado porque hay cositas nuevas que descubrir en cada vuelta. Su cerebro va minimizando el error de predicción a medida que aprende la canción, y eso le produce placer y ganas de cantarla. De hecho, es común que niños pequeños pidan escuchar una y otra vez la misma canción pop que les ha gustado: cada repetición no es inútil, es su cerebro disfrutando de anticipar mejor lo que viene y captar algún matiz nuevo en la música. La canción tiene que tener eso: matices.

Para ello ayuda que esté tocada con instrumentos reales (guitarras, batería, piano, voz humana sin excesivo autotune) y guarde cierta dinámica (no todo al mismo volumen). Esto ofrece al oído infantil mucho más contenido que decodificar. Por ejemplo, oirá quizás un riff de guitarra reconocible, luego que entran unas trompetas o un saxo (timbre distinto), luego que hay un silencio antes del estribillo… Todos esos elementos ejercitan su escucha atenta. Invita también al movimiento: una canción con groove hace que el niño quiera marcar el ritmo con el pie o dar palmas, integrando así la música en su cuerpo, lo cual refuerza la atención sostenida (cuando bailamos, atendemos activamente para no perdernos). En contraste, en una canción “tipo vaca lola” ultra-simple, al cabo de treinta segundos el niño ya lo ha captado todo y puede entrar en un modo casi automático o, por el contrario, hiperbuscando estímulos adicionales porque la música por sí sola no le aporta nada nuevo.

Un buen ejemplo de música infantil alternativa es el colectivo Suena Molón, una red de músicos, docentes y familias que defienden otra manera de entender la música infantil: no como producto de consumo rápido, sino como experiencia estética, educativa y afectiva. En su manifiesto proponen criterios sencillos pero radicales: letras que respetan la inteligencia de los niños, interpretaciones reales con instrumentos tocados por personas, arreglos que respiran y estilos variados que amplían el horizonte auditivo. Rechazan la lógica del jingle repetitivo y la voz sintética; apuestan por canciones que emocionen, que inviten a moverse con sentido, que hagan pensar o imaginar. Grupos como Petit Pop, Dr. Sapo o Yo Soy Ratón encarnan esa filosofía: música que no subestima al público infantil, sino que lo reconoce como oyente sensible y curioso. En su planteamiento late una idea poderosa, que la infancia también merece belleza, y que ofrecerla es una forma de cuidado.

Podemos decir, por tanto, que es preferible escuchar con nuestros hijos música variada de calidad (aunque no sea “infantil” en el sentido estricto) antes que saturarlos de productos algoritmizados supuestamente para niños. Combinar música culta o clásica, música tradicional o folklore y música popular (pop, rock, funk, latina, jazz, blues, rap…) es la clave. Con esto, estamos abriendo un mundo más amplio. Un niño de 4 años puede disfrutar perfectamente canciones de Radiohead, de Juan Luis Guerra, de Bach o de Rosalía si se las presentamos bien. No subestimemos su capacidad de apreciación musical, más bien elevemos la calidad de lo que les ofrecemos. La música popular, además, tiende puentes entre generaciones y crea un terreno fértil para la educación informal del oído. Cuando un niño crece escuchando estas canciones, ejercita de forma natural su atención sostenida (porque sigue los cambios de la melodía), su memoria (al aprender letras más complejas), su sentido rítmico (al moverse o aplaudir al compás) y su lenguaje (cuando alguien le explica o comenta lo que escucha). Pero quizá lo más valioso sea lo emocional: esas canciones compartidas se convierten en pequeños rituales familiares. Muchas veces, una familia tiene “su canción”, la que suena cada mañana camino al cole o durante el baño, y queda asociada a risas, voces y momentos de complicidad. Ningún vídeo de internet puede competir con eso, ni mucho menos dejar una huella tan duradera (tampoco creo que haya adulto funcional que disfrute de forma sincera de La vaca Lola).

En definitiva, se trata de recuperar el equilibrio sonoro y atencional en la infancia. Por un lado, reducir la dependencia de esos productos diseñados para atrapar la mirada y el oído sin nutrirlos, y por otro, llenar el espacio de mejores sonidos: música real, variada, disfrutable, compartida. Como educadores y como padres y madres, podemos convertir la banda sonora de la infancia en algo más que ruido de fondo o jingles pegadizos: en una experiencia de crecimiento, de conexión y de creatividad. No se trata de prohibir a la vaca Lola y similares (alguna vez sonarán, y tampoco pasará nada por un baile tonto ocasional), pero sí de ofrecer alternativas enriquecedoras la mayoría del tiempo. Como dice Julio Basulto para temas de cuidar la nutrición en la infancia: no prohibir, no ofertar. Si en casa suenan más guitarras y voces reales que lo que una plataforma determine, si hay más música compartida que se toca, se canta o se escucha juntos, estaremos ofreciendo a nuestros hijos e hijas algo mucho más profundo que simple entretenimiento: el placer de la escucha, el gusto por la belleza y la libertad de atención. Educar el oído es, al fin y al cabo, enseñar a habitar el mundo con curiosidad y sensibilidad. Y eso, una infancia que suena a humanidad y no a automatismo, es una melodía que, con suerte, seguirá resonando cuando todo lo demás se haya olvidado.

Este análisis es aplicable a toda la sociedad. Infancia, juventud y madurez vivimos en "la llamada teoría de la competencia sesgada por la excitación".

Malos tiempos para la sutileza, desde luego.

También me reconozco presa del "Modelo de Capacidad Limitada de Procesamiento Motivado, propuesto por Annie Lang", noto que mi cerebro dispone de recursos atencionales más limitados y "con poca energía mental para codificar o comprender la información... "

"Este modelo explica también por qué los mensajes que maximizan la excitación o el placer inmediato generan mucha activación pero dificultan la memoria o la reflexión."

"El resultado es un patrón de atención más disperso, menos profundo y más dependiente de la estimulación constante."

O sea, basado en "elementos “impactantes, dramáticos o estridentes” pensados para llamar la atención.

"Incluso partiendo de contenido supuestamente infantil, el algoritmo tiende a derivar hacia el sensacionalismo. Hay que secuestrar la mirada."

Indeed, como adulta, yo también me reconozco inmersa en ese “ruido visual” para captar clics a toda costa.

"Falta de concentración y memoria, eso es lo que caracterizará a las nuevas generaciones". Algo así decía Micah P. Hinson en su novela "No voy a salir de aquí" (2015?, Alpha Decay)

Is Google making us stupids?, decía el título de un artículo de hace más de quince años.

A lo que se podría responder: Hace rato que lo logró.

Gracias por esta publicación.

La gata Lola

Es tal cual como lo expresas. Lo vivo con mis nietos.

Hay músicos mucho mas interesantes para niños, con un universo sonoro muy rico, por ejemplo Magdalena Fleitas o Marta Gomez. Y de lo que escuchaban mis hijos, Ruidos y Ruiditos.