Morir de sed en el océano digital: o cómo recuperar la soberanía cultural

FOMO, burbujas algorítmicas, plataformización y algunas notas sobre cómo escapar

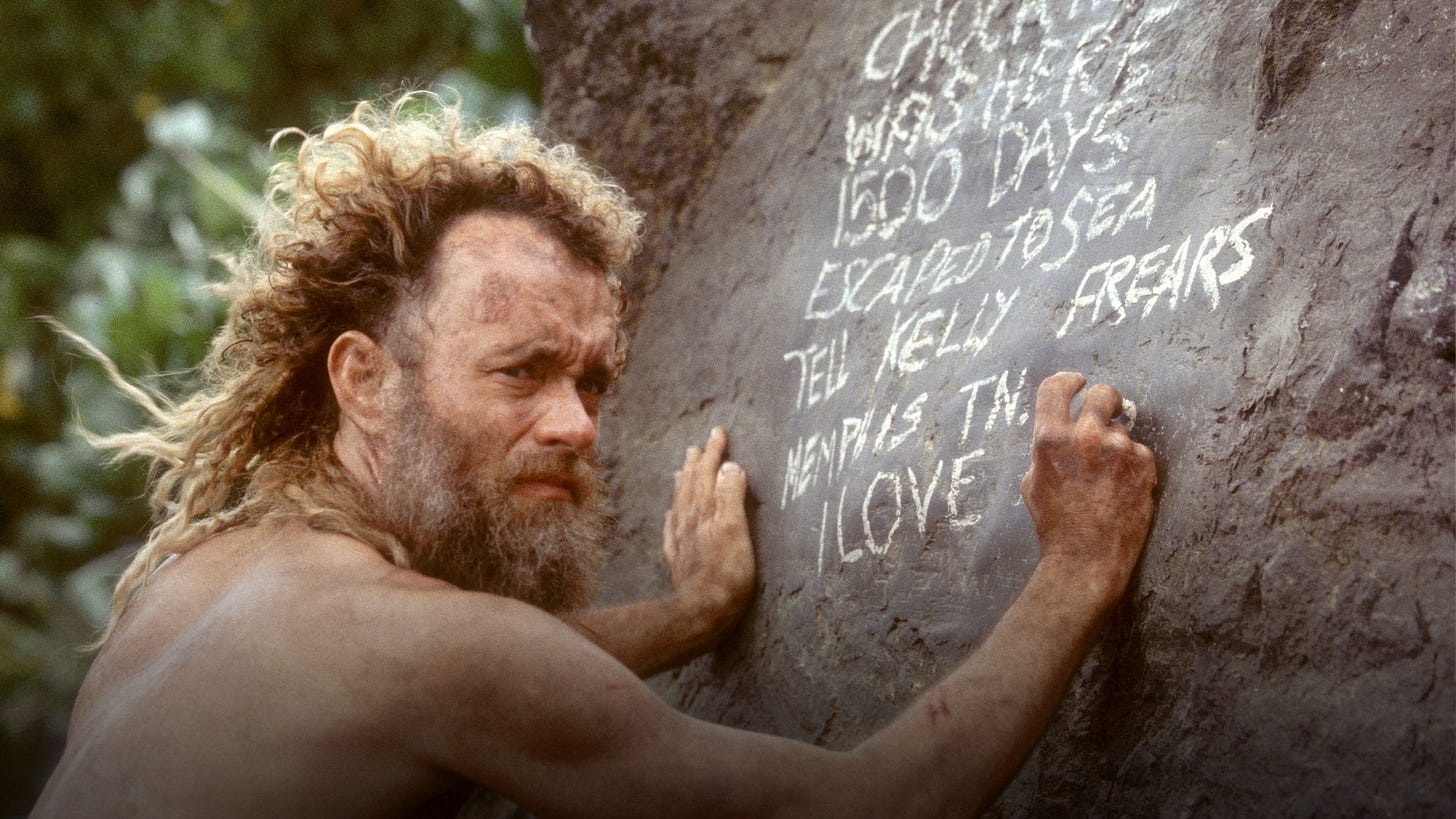

Flotamos en un océano cultural vastísimo. En pleno 2025, a un solo clic de distancia, disponemos de un aparente infinito de álbumes, películas, series y libros. Cada día se publican (y, sobre todo, autopublican) miles de textos, canciones y productos audiovisuales. La producción alcanza hoy un volumen sin precedentes, sostenido por una lógica de autoexplotación que se ha naturalizado como virtud. En tal abundancia, uno podría pensar que los mares disponen de claras rutas náuticas, de puertos seguros donde amarrar, pero la realidad es mucho más compleja. Existen corrientes, sí, tan invisibles como poderosas, pero sospechamos que siempre arrastran hacia las mismas islas, hacia los mismos arrecifes de contenido, tan popular como banal, hacia las mismas bahías de confort predecible. Se nos prometen universos de elección, nos venden la libertad total, pero lo que tenemos delante no es más que un archipiélago de espejos. Y ahí es donde se produce la paradójica fatiga del náufrago digital: morir de sed en en el océano de la abundancia.

Hace unos días comencé este proyecto de escritura brindando por Kiribati, esa ínsula física amenazada por el cambio climático que he adoptado como metáfora de nuestra condición cultural. Habitar el Kiribati, decía, es una decisión política personal. Es, de forma consciente, habitar la periferia. Es construir un hogar entre los atolones vulnerables que el mercado de lo mainstream amenaza con sumergir (nos vamos al mainstream, Jota). En sus márgenes, frágiles y expuestos, a diferencia del destino al que nos suelen arrastran las corrientes algorítmicas llenas de bazofIA, encontramos una biodiversidad cultural asombrosa: especies que florecen a pesar de que el monocultivo del mundo-plataforma se empeñe en extinguirlas.

En las siguientes líneas ofrezco mi propia carta de navegación para otros náufragos, parte de mi ecología de aprendizaje digital, enlaces y algunas de mis rutinas de consumo cultural. Lugares donde me sumerjo, espacios que habito y las estrategias que utilizo. ¿Qué elijo ver, escuchar, por qué y cómo?. Mis formas no son las únicas ni las mejores; son solamente las mías, solo un ejemplo para empezar a construir una balsa. ¿El objetivo? Aprender a guiarse por las estrellas y no depender tanto del defectuoso GPS del late capitalism; trazar rutas propias y descubrir que, más allá de los faros de la visibilidad del mercado, existen incontables islotes por explorar. Leven anclas.

Cartografiando la homogeneidad de las corrientes: de espirales algorítmicas y FOMO

Una de las paradojas centrales de nuestra era cultural es que la abundancia infinita ha generado una homogeneidad en el gusto sin precedentes. Se nos prometió un universo de nichos y una personalización total, pero la realidad es que nunca antes tantos millones de personas habían visto la misma serie, escuchado la misma canción o leído el mismo libro al mismo tiempo a nivel global. A pesar de tener acceso a un catálogo que abarca un siglo de creaciones, nuestras conversaciones a menudo giran en torno a los mismos estrenos, nuestros hábitos de escucha convergen en las mismas listas de éxitos y nuestras recomendaciones parecen extraídas de un guion compartido (basta esperar a los tops culturales de final de año de los medios generalistas). La promesa de un océano infinito se ha convertido en la experiencia de navegar por unos pocos canales superpoblados.

Esta convergencia es el resultado de un diseño deliberado. No es casual. Las corrientes que gobiernan el océano digital no son fenómenos naturales, sino una sofisticada obra de ingeniería invisible diseñada para guiarnos. Para comprender por qué nuestras travesías culturales se han vuelto tan predecibles, podemos intentar cartografiar estas corrientes. Su poder reside en una combinación de tres elementos: una arquitectura técnica, la explotación psicológica y un modelo económico implacable.

La arquitectura: la burbuja de filtros

Hace algo más de una década, el activista Eli Pariser acuñó el concepto de filter bubble (burbuja de filtros) para describir cómo los algoritmos tejen a nuestro alrededor un “ecosistema personal de información”. A través de nuestro historial de clics, búsquedas y likes, las plataformas nos envuelven en una crisálida de contenido afín, una forma de “autopropaganda invisible” que nos aísla de la disonancia y nos impide descubrir lo inesperado. Es crucial distinguir esta burbuja algorítmica de lo que denominan echo chamber (cámara de eco), que sería algo posterior. El algoritmo selecciona qué contenido vemos (la burbuja), y dentro de ese entorno ya sesgado, las personas se agrupan, refuerzan y radicalizan mutuamente (la cámara de eco). El resultado es el mismo, acumulativo: menos diversidad, más polarización y una falsa sensación de consenso. El peligro de la burbuja es su invisibilidad: crea la ilusión de que observamos una panorámica del mundo, cuando en realidad solo vemos reflejos de nuestros propios intereses.

El motor psicológico: la espiral del FOMO

Esta burbuja no es un fallo del sistema, sino su característica más refinada. Uno de sus combustibles es un potente motor psicológico: el FOMO (Fear of Missing Out) o, en español, MAPA (Miedo a Perderse Algo), definido como “la aprehensión generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias gratificantes en las que uno está ausente”. Las plataformas de redes sociales y streaming no solo se aprovechan de este miedo; están diseñadas para generarlo y amplificarlo. Los algoritmos priorizan el contenido que genera mayor interacción, que a menudo es el que provoca una mayor carga emocional. Al mostrarnos constantemente los “momentos estelares” de otros (los conciertos a los que no fuimos, las series y pelis que todos comentan, los libros que marcan tendencia), se activa un ciclo de comparación social que puede generar ansiedad: gasolina para el sistema.

El mecanismo crea una espiral perversa. Se nos presenta un highlight reel de la vida cultural ajena que nos provoca FOMO, y para calmar esa ansiedad de exclusión, nos sumergimos de nuevo en las plataformas, consumiendo más contenido y generando más datos. El sistema aprende qué estímulos activan nuestro miedo a quedarnos fuera y nos ofrece más de lo mismo, en un bucle de retroalimentación que nos mantiene enganchados y ansiosos. Si algo podemos aprender de esto, es que ninguna plataforma o red social (Substack tampoco) funciona bien como herramienta de recomendación real de absolutamente nada; son solo máquinas de generar necesidades que solo ellas pueden satisfacer.

El marco político-económico: Psicopolítica y extracción de datos

Como planteaba en la entrada anterior, este sistema de control no opera mediante la fuerza, sino a través de la seducción. La psicopolítica: un poder que explota nuestra libertad y nuestro deseo de expresión para convertirnos en partícipes voluntarios de nuestra propia vigilancia. La libertad de elegir en un catálogo gigantesco es, en realidad, una forma sofisticada de control que nos mantiene produciendo el más valioso recurso de la economía digital: los datos.

Google, Amazon, Netflix o Spotify no son intermediarios neutrales, sino infraestructuras diseñadas para la extracción y el control de esos datos. En una economía donde la rentabilidad del sector mengua por hastío, nuestra atención, nuestros gustos y nuestras interacciones son el nuevo petróleo. A menudo se asume que estas empresas son deficitarias, pero la realidad es más compleja. Spotify lo fue durante años, pero en el segundo trimestre de 2025, por ejemplo, reportó un beneficio operativo de 406 millones de euros. Sin embargo, registró una pérdida neta de 86 millones de euros, en gran parte debido a enormes costes financieros ligados a la revalorización de sus propias acciones, un gasto destinado a satisfacer a Wall Street. Esto revela que el objetivo principal es poseer datos y demostrar un crecimiento constante de usuarios para inflar su valoración en el mercado. Su compromiso no es con el producto final ni con que tú escuches lo último de Geese en formato sin compresión; es solo la métrica que alimenta una máquina financiera especulativa. El verdadero rostro de esta economía de los datos se ve en empresas aún más opacas y turbovillanas como Palantir, una compañía de análisis de datos que ha elevado su previsión de ingresos para 2025 a más de 4.140 millones de dólares, con un crecimiento de su negocio comercial en EE. UU. de al menos el 85 %. Si me preguntan, temor ante este futuro, y también humo, y no precisamente del bueno.

“La razón metonímica no solo conoce parcialmente, sino que ignora activamente lo que excluye.” —Boaventura de Sousa Santos

Este sistema encarna a la perfección lo que el sociólogo Boaventura de Sousa Santos llama la “razón metonímica”: una lógica que toma la parte por el todo. El algoritmo nos muestra una selección ínfima de la cultura global (lo que es popular, lo que se ajusta a nuestro perfil) y nos la presenta como si fuera la totalidad del universo cultural posible. Al hacerlo, no solo nos oculta el resto, sino que produce activamente su “ausencia”, borrando del mapa todo aquello que queda fuera de su lógica y provocando un culturicidio de lo periférico a una escala sin precedentes. A no ser que…

Construyamos la balsa: killing the CEO in your head

Si el diagnóstico es una forma de dominación disfrazada de libertad, la cura no puede provenir del mismo sistema. La salida pasa por abandonar la “razón indolente” del pensamiento hegemónico, que se manifiesta en una serie de monoculturas capitalistas que nos empobrecen. El propio Boaventura de Sousa Santos propone el término “ecología de saberes” que nos puede ser útil: el reconocimiento de que en el mundo existe una diversidad inagotable y que el conocimiento hegemónico debe entrar en diálogo con otros saberes: el popular, el indígena/periférico, el artístico, la experiencia vivida. Crear inteligibilidad sin destruir la diversidad.

Este marco que propongo (a.k.a. “intelectualizar” ser un piratilla) se puede traducir en una guía práctica para nuestra vida cultural, pero para aplicarla primero hay que ejecutar varios actos de rebelión interna: uno de ellos, matar al CEO que llevamos dentro. Necesitamos desmantelar la lógica neoliberal y biopolítica que hemos interiorizado al vivir un régimen de poder que ya no solo castiga, sino que gestiona y optimiza la vida, normalizando hábitos, métricas y prioridades. Es ese impulso tecnocrático que convierte el ocio en productividad, el gusto en KPI y la curiosidad en acumulación de capital cultural en vez de en experiencias significativas de aprendizaje. El CEO interior nos interroga con cifras y algoritmos: “¿Es esta la película más aclamada? ¿Está este álbum en las listas? ¿Me hará parecer más interesante leer este libro? ¿Cómo lo han puntuado otros?”. Derribar ese ejecutivo íntimo es recuperar la facultad de elegir lo que nos nutre con pausa, no lo que nos da validez numérica.

Además, construir una ecología personal de saberes es imposible si el CEO interior sigue al mando, pues su lógica es inherentemente monocultural: busca la eficiencia, el retorno, el éxito cuantificable. Una mentalidad ecológica, en cambio, requiere abrazar la diversidad, la ineficiencia, el tiempo lento y el valor no instrumental. Es un acto de descolonización personal de nuestro imaginario. Frente a la monocultura del saber algorítmico (que reduce el gusto a datos), coexiste una pluralidad de saberes: el saber del crítico experto (analítico), el de una comunidad de fans (social), el de un amigo (relacional) y nuestro propio saber intuitivo. Una verdadera ecología del aprendizaje no anula ninguno, sino que los pone en diálogo. Simplificándolo, podríamos fundamentarla en cuatro principios:

Diversidad de fuentes: Rompe con la dependencia de una única fuente de recomendación. Prioriza la curación humana sobre la algorítmica. Escucha a comunidades de aficionados, explora catálogos de plataformas independientes, piérdete en archivos, filmotecas y bibliotecas. Descubre nueva cultura al azar en una librería o una tienda de discos.

Traducción y diálogo: Acumular fuentes no basta; ponlas a conversar. Cruza lo que dice la crítica especialista con lo que escuchas en otros espacios y/o contextos. En la tensión y la complementariedad de miradas es donde empezamos a formar un criterio propio.

Reconocimiento de escalas: La cultura no solo ocurre en los grandes lanzamientos de multinacionales. Ajusta el foco para ver lo que sucede en sellos discográficos locales, editoriales indie, cine de bajo presupuesto o las escenas artísticas de tu propia ciudad (qué bonica mi graná cuando quiere).

El valor del tiempo lento y del “todavía no”: La lógica del algoritmo es la de la gratificación instantánea. Una ecología del aprendizaje, en cambio, valora lo potencial, lo emergente, aquello que no entendemos del todo a la primera. Igual de importante sería, sobre todo para combatir el FOMO, no obsesionarse con “estar al día”. Consume la cultura que te apetezca y móntate las rutinas/proyectos de escucha/visionado que quieras, independientemente de la fecha de publicación de la obra. Requiere paciencia, pero, como decía Galeano antes que Sanderson: el camino es el destino.

Cuaderno de bitácora: herramientas para una navegación soberana

Dejemos la teoría y tracemos rutas concretas. El caso de la música es paradigmático. Sobre todo porque casi ofrece lo que el mercado del audiovisual no puede: tenerlo todo en un mismo lugar. Aunque cada vez son más los peros. En julio de 2025, la banda australiana King Gizzard & The Lizard Wizard anunció que retiraba sus 27 álbumes de estudio de Spotify y ponía su música en name your price en Bandcamp. La razón principal fue el rechazo a las inversiones multimillonarias del ex-CEO de la plataforma, Daniel Ek, en Helsing, una empresa de tecnología militar que desarrolla inteligencia artificial para el campo de batalla y fabrica drones armados. Pero no es el único motivo, las plataformas pagan una miseria por escucha a los artistas, que necesitan varios millones de reproducciones como para empezar a rentabilizar su presencia digital en el mundo streaming. Las cifras de pago por reproducción dejan clara la precariedad del modelo de streaming para los artistas. Servicios masivos como Spotify reparten entre 0,003 y 0,005 dólares por escucha, mientras que Amazon Music ronda los 0,004 dólares, Deezer apenas llega a 0,0064 y YouTube Premium se queda en menos de una milésima de dólar por visualización. Incluso las plataformas que presumen de “pagar más”, como Apple Music (≈0,01 dólares), Tidal (≈0,013 dólares) o Qobuz (0,018 dólares de media) se mantienen en márgenes ínfimos si se compara con el coste de producir música y con la remuneración de otros sectores creativos. Estos pagos exigen millones de reproducciones para generar ingresos significativos; para la grandísima mayoría de los artistas, el streaming no sirve para sostener una carrera y deben centrarse en girar, las ventas de merchandising y de su música en formato físico. Por tanto, si te gusta una banda, paga por verla, paga por su música (en físico o en digital), paga por su merch, difúndela, compártela, pero no te preocupes en exceso si no usas una plataforma para escucharla. Sobre todo cuando no parece existir una alternativa entre ellas cien por cien limpia. Si lo pensamos bien, es absurdo creer que pueda existir una forma ética de acceder a toda la música del mundo por apenas diez euros al mes. El modelo de negocio, en sí mismo, es estructuralmente explotador; por eso no sorprende que las compañías que lo sostienen sean, casi inevitablemente, tiranas u opacas.

El gesto de KGLW no fue un gesto aislado. Se sumaron a un movimiento creciente de artistas que, por la misma o razones similares, abandonaron la plataforma, entre ellos Massive Attack, Deerhoof, Xiu Xiu, Hotline TNT o Godspeed You! Black Emperor, quienes extendieron su boicot a casi todos los grandes servicios de streaming. Estos actos de resistencia señalan la urgencia de buscar alternativas también desde el rol de consumidor. Afortunadamente, para todos y todas existen:

Alternativas económicas: En Bandcamp los artistas fijan sus precios, venden directamente a sus fans y reciben una parte justa de los ingresos (entre el 82 % y el 90 %). Los Bandcamp Fridays, donde la plataforma renuncia a su comisión, se han convertido en un pilar de apoyo para la comunidad musical independiente. En este contexto, si pensamos en el mercado de lo físico, pillarle un CD o un vinilo a la banda después de un concierto, o en tu tienda de barrio de confianza deja de ser un capricho (aunque no tengas ni reproductor para oírlo). Si puedes, y te gusta lo que escuchas, es la forma más directa de contribuir a que esa cultura que adoras pueda seguir existiendo.

Los comunidades para evitar la recomendación algorítmica: Para el descubrimiento, herramientas como Rate Your Music (RYM), a pesar de tener un diseño horroroso y poco adaptado a los tiempos, disponen de una base de datos musical monumental y una comunidad melómana global obsesiva. Su sistema de catalogación, votación, de etiquetas democráticas, con miles de géneros y descriptores específicos, permite una exploración intensa y comunitaria que ningún algoritmo puede replicar. Record.club ofrece una experiencia similar con un diseño más moderno, aunque con una comunidad menor, de momento. Y el veterano Last.fm sigue siendo muy útil como un auto-registro personal de todo lo que escuchamos.

La curación humana: La prescripción puede venir de sellos discográficos con criterio demostrado, de las listas de RYM o de medios donde todavía hay humanos escuchando y escribiendo sobre música, como Hipersónica, Stereogum, The New Cue, The Quietus o la sección Daily de Bandcamp. Webs como Astredupop, ListenBrainz o el calendario de lanzamientos de Genius ayudan a seguir los cientos de nuevos discos semanales, pero necesitamos a quienes nos recomienden, nos guíen, nos prescriban, hoy más que nunca.

Mi flujo personal de escucha combina de forma multidireccional estas herramientas: sigo a mis artistas favoritos en RYM, leo a prescriptores humanos (qué raro tener que aclarar esto) en los que suelo confiar, exploro listas de la comunidad para géneros de mi interés y, finalmente, cuando puedo, acudo a Last.fm para ver el historial y registro en RYM mis escuchas de álbumes completos para mantener una especie diario/log personal. A veces puntúo, otras veces no, eso ya depende de cada cual.

En lo cinematográfico, la rutina es similar. El centro neurálgico de la experiencia como cinéfilo es Letterboxd, que en el último lustro ha superado a IMDb y Filmaffinity por su diseño, usabilidad y por ser capaz de mantener a una comunidad gigantesca. Funciona como bitácora, motor de búsqueda y red de prescripción. El flujo se origina a veces en Letterboxd, otras en canales de YouTube como el de Alejandro G. Calvo en Sensacine, en pódcasts como Kinótico para estar al tanto de los festivales de cine, alguna crítica en prensa tradicional, en revistas como Sight and Sound, en El antepenúltimo mohicano, o en comunidades entusiastas como el Discord de Hipersónica, pero siempre regresa a Letterboxd para registrar el visionado.

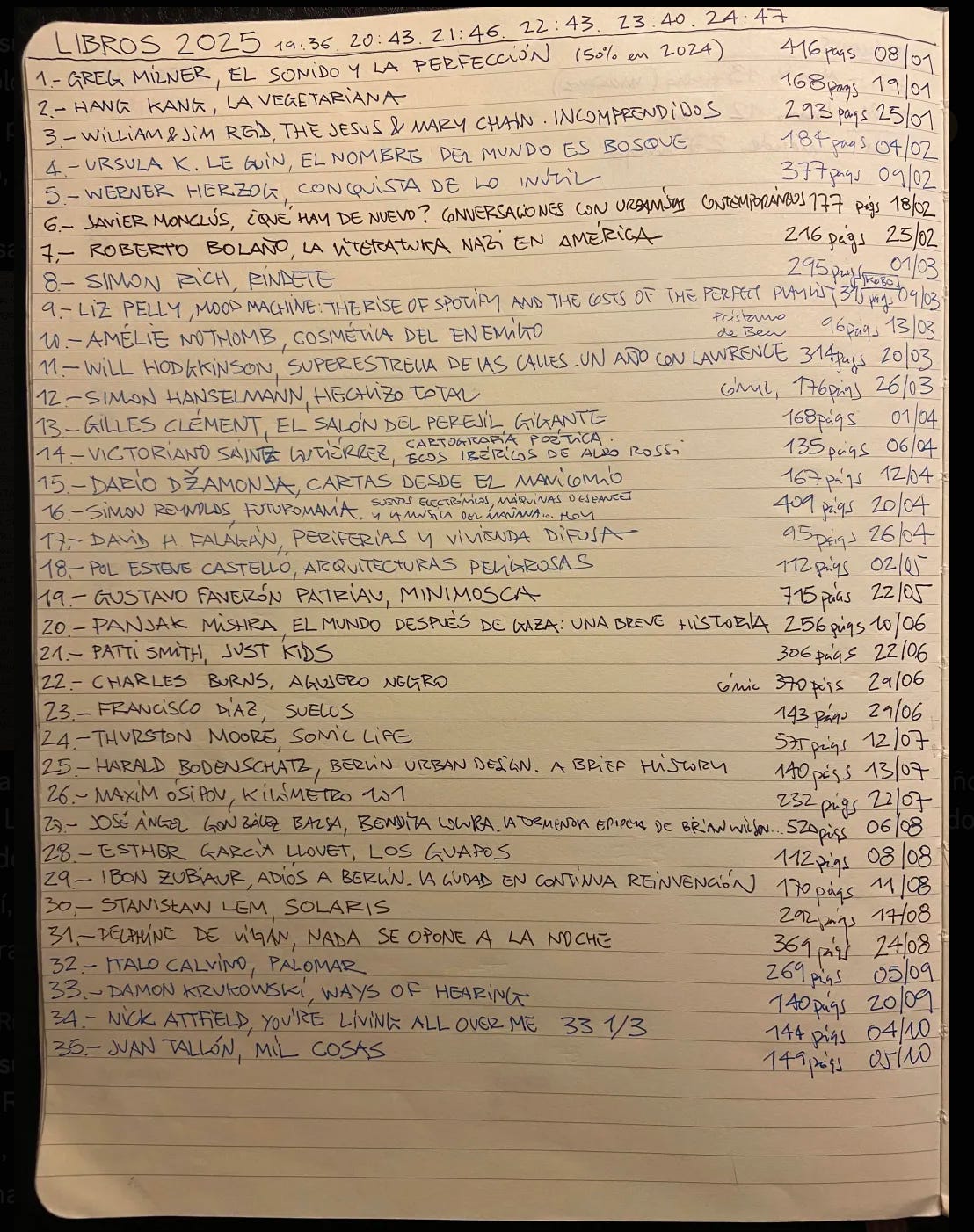

En cuanto a la lectura, mi trabajo me obliga a leer bastante, así que por placer leo mucho menos de lo que me gustaría. Aun así, sigo un proceso parecido: últimamente uso Hardcover, una alternativa a Goodreads (que ahora pertenece a Amazon y, sinceramente, me da bastante urticaria). Las recomendaciones suelen llegar por vías más humanas: mi pareja, algunos compañeros o compañeras de trabajo, o los suplementos culturales de siempre, como Babelia; a veces, también, alguna lista de éxitos de las webs de registro que mencionaba antes. Uso plataformas para loguear lo que leo, veo o escucho por pura comodidad milenial, aunque una simple libreta también sirve. A poco que seas sistemático y tengas buena letra, puede convertirse en una experiencia bellísima.

La utopía de la barquita: coste y conquista de la libertad de elección

Hasta aquí, he descrito cómo elijo qué consumir mucho antes de entrar en la plataforma o servicio que me lo ofrece. Pero claro, una vez tomada esa decisión, ¿cuál es la realidad material de ese consumo? El paraíso del streaming puede llegar a tener sentido en lo musical (siempre que obvies la parte algorítmica de recomendación, que cada día es peor), pero en tema de cine y series, consumir cultura se ha convertido en un archipiélago caro, confuso y fragmentado. Los precios se han disparado, se ha restringido el uso de cuentas compartidas, se ha bajado la resolución y el bitrate de la imagen y, para colmo, pagar no te exime de ver anuncios.

Hagamos números. Mantener una dieta cultural en las principales plataformas disponibles en España en 2025 supone un desembolso nada desdeñable. Si queremos suscribirnos a los seis grandes servicios de streaming (Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, Apple TV+ y Filmin) equivale a unos 63 euros mensuales, o algo menos si se opta por las versiones con anuncios cuando están disponibles. En total, más de 750 euros al año por el acceso al gran archipiélago mainstream del audiovisual. Y ojo, hay muchas más plataformas, he obviado Movistar+, por ejemplo, que barata no es, y es imprescindible si te interesa el cine o las series hechas en este país.

Gastar más de sesenta euros al mes no evita (como ocurre con inquietante frecuencia, diría que en la mitad de las veces) que la película que busco no esté disponible en ninguna de las plataformas que pago. Es, sencillamente, absurdo. La sensación es la de pagar por un acceso que nunca llega a ser completo, por un mapa repleto de islas pero con pocos puertos donde atracar, donde al final otros deciden qué vas a ver, por pura limitación. ¿Debemos entonces rendirnos y dejar que los catálogos marquen lo que vemos, cuándo y cómo? Niego la mayor y planteo mi resistencia a esa lógica: después de todo lo que invertimos (en dinero, tiempo y atención) lo mínimo sería tener agencia, y no que los algoritmos o la caducidad de las licencias decidan cuál es la siguiente película.

Aquí es donde entran, en primer lugar, los servicios públicos: bibliotecas y filmotecas, que atesoran catálogos físicos y digitales inmensos y que a veces obviamos por ignorancia o por pereza; plataformas como RTVE Play, eBiblio, eFilm, financiadas también con fondos públicos y que, en ocasiones, pueden tener aquello que buscas; o el mercado de lo físico, ya sea de primera o segunda mano, para no depender de que algo esté o no en el catálogo de una plataforma en un momento en concreto. Y cuando todo esto falla (veníais buscando esto, ¿eh?) entra en juego la construcción de un archivo personal soberano, una mediateca particular. Herramientas como PLEX o su alternativa 100 % gratuita y de código abierto, Jellyfin, permiten con facilidad crear un servidor multimedia doméstico. Instalas el software en algún PC que actuará como server, le indicas dónde guardas tus archivos y ¡listo!, puedes reproducirlos en cualquier dispositivo de tu red: teles, tablets, móviles... ¡La biblioteca digital definitiva, tu propio Kiribati!

¿Y cómo nutrimos ese archivo? Durante mucho tiempo, mi respuesta estuvo en trackers públicos (sí, torrents) como RARBG, pero tras su cierre en 2023, la comunidad se ha movido hacia otros espacios. Para contenido en versión original, trackers como RuTracker o 1337x siguen siendo funcionales, o usar qBittorrent con plugins de búsqueda. Para material en español, el veterano eMule sigue sorprendentemente activo y bien surtido. El siguiente nivel, sobre todo si buscamos cosas de nicho o material en versión doblada, serían los trackers privados, un ecosistema más complejo pero inmensamente rico y ultraespecializado. Para quienes quieran explorar este universo en profundidad, la web recopilatoria FMHY es un punto de partida exhaustivo. Hace unos años, yo realizaba este proceso de archivo de forma manual. Hoy, herramientas como Radarr (para películas) y Sonarr (para series) me permiten introducir listas de servicios como letterboxd, automatizar la búsqueda y organización de este contenido, completando el puzle de una infraestructura cultural personal y autónoma. En futuras entradas de Viernes en Kiribati podemos explorar esto un poco más en detalle. Próxima parada: Por qué necesitas un NAS y aún no lo sabes.

¿Tierra a la vista?

Hemos cartografiado el océano, diagnosticado la tiranía suave de sus corrientes y esbozado muy ligeramente los planos para construir nuestra propia balsa: una ecología personal del aprendizaje. Este no es un acto de escapismo. Construir nuestro propio ecosistema cultural significa tejer una red propia de conexiones significativas, elegir con qué otros archipiélagos queremos comerciar y qué rutas deseamos explorar. Sin tutelas ni tutías, autónomamente.

Es, como diría Santos, una utopía, pero concreta y portátil. Nuestro Kiribati es un espacio de resistencia que llevamos con nosotros, un modo de estar en el mundo digital sin ser devorados por él. La tarea de navegar a contracorriente es, en última instancia, individual, pero que podamos hacerlo es gracias a que antes hubo comunidad. La alegría de avistar tierra nueva, de descubrir una canción, una película o un libro que nos transforma, es una emoción que, además, pide ser compartida.

Así que este es un nuevo brindis. Por los cartógrafos de lo menos visible, por los que archivan, por los que comparten sus propias formas de consumir cultura, por quienes buscan en lo micro y valoran el saber de los otros. Por todos y todas los que, con cada elección consciente, deciden seguir viviendo en la valiente y hermosa periferia de Kiribati. Y ahora, si quieres, me cuentas: ¿cuáles son tus rutas, tus bitácoras, tus barcas? La conversación, como el océano, abierta está.

Me gusta muchísimo el azar. El coger un disco, un libro, una peli porque sí, no porque ya sabías algo de ella. Te llevas buenas hostias, pero también algunas de las más grandes sorpresas de tu vida y gente que, precisamente porque no había ninguna relación previa, ya será íntimamente tuya.

Qué valiosas la traducción y el diálogo de las que hablas. Creo honestamente que, en este momento, si para algo sirve el comentario y la crítica cultural es para multiplicar y complejizar la recepción de la misma, para exponerse a otras perspectivas, para comprender mejor los propios gustos y sesgos.