De paseo por el siglo del ruido #1: tuercas, pájaros y protobrutalismo

De Aphex Twin a Cage, de Radiohead a Messiaen, de Mica Levi a Xenakis

Jacques Attali argumentó con audacia intelectual en su ensayo Bruits: essai sur l’économie politique de la musique (1977) que la música no debe interpretarse como un mero reflejo pasivo de la sociedad que la produce, ni como un ornamento cultural inocuo. La música opera como un heraldo profético, un sismógrafo ultrasensible capaz de anticipar los cambios tectónicos en la economía política antes de que estos se manifiesten en las estructuras materiales de la realidad. Attali argumenta que el ruido es el sonido de un nuevo orden social luchando violentamente por nacer entre las grietas del antiguo; es la señal auditiva de la ruptura, el desorden y la transformación futura. El ruido es, por tanto, para Attali y para quien os habla, la forma que adopta siempre aquello que está por venir.

En los próximos párrafos voy a intentar convencerte de que regales un rato de tu atención al mismísimo “ruido”; a tres piezas musicales que, probablemente, no formen parte de tu día a día. Puede que te suenen los nombres de quienes las compusieron hace ya casi un siglo, puede incluso que hayas visto alguna vez algún vídeo o algún meme sobre alguno de ellos, pero es bastante posible que nunca te hayas sentado a escuchar cómo suenan de verdad. Son obras que aparecen programadas rara vez en los circuitos de música clásica, y que tampoco ocupan mucho espacio en la radio especializada ni en las plataformas. Salvo que hayas estudiado en un conservatorio o la carrera de musicología, lo más probable es que las desconozcas. Y, sin embargo, podemos decir que son tres obras importantísimas del siglo más decisivo de la historia de la humanidad, el siglo pasado. Un siglo XX que, antes de que el blues, el pop, el rock, la electrónica y el hip-hop lo colonizaran todo, también tuvo su propia banda sonora.

Con este texto inicio una serie de posts, que he bautizado como “De paseo por el siglo del ruido”, que va a intentar justamente eso: plantear pequeñas excursiones sonoras para gente curiosa, en las que cada vez elegiré tres obras clave de la música académica del siglo XX e intentaré contar alguna historia sobre ellas; de dónde salen, qué demonios pasa dentro, por qué importaron en su momento y, sobre todo, qué tienen que ver con la música que escuchamos hoy. Porque la apuesta aquí es sencilla: no existe ningún muro infranqueable entre “música clásica” y “música popular”; todo forma parte de la misma trama de influencias, robos, accidentes y hallazgos compartidos.

Me apena bastante que no se conozcan los polvos de los que vienen nuestros lodos musicales, así que vamos a intentar ponerle remedio. Lo primero: ¿cómo llamamos a esta música del siglo XX? ¿Música clásica contemporánea? ¿Música académica? ¿Música culta? Lo cierto es que ningún término es perfecto. Llamar “clásica” a la música del siglo XX es confuso (poco tiene que ver con Mozart o Haydn); decir “culta” o “seria” suena a arrogancia elitista, como si lo demás fuese inculto o insustancial. Y “académica” puede insinuar que solo existe en el conservatorio o en la universidad. En inglés a veces dicen Western art music, algo que tampoco ayuda mucho por lo que limita. Y es que todos estos nombres vienen cargados de historia eurocéntrica y jerarquías rancias (alta cultura vs. cultura popular, jerarquización de la estética y del gusto…). Aquí usaré estos términos indistintamente, pero sin casarme con ninguno. A fin de cuentas, lo que cuenta es la experiencia sonora, no cómo la catalogamos. Y lo que suena en sus obras es lo realmente importante.

¿Y por qué hablamos de ruido? Alex Ross, historiador musical y fan confeso de estas turbulencias, acabó llamando al siglo XX “el siglo del ruido eterno”: un tiempo en el que las fábricas, los motores y las guerras cambiaron para siempre el paisaje sonoro, y en el que algunos compositores empezaron a desmantelar la idea misma de “música” para dejar entrar, sin filtro, al sonido en crudo de la modernidad. El ruido es el sonido de un nuevo orden social intentando nacer a golpes dentro del viejo. Ese es el terreno que vamos a pisar aquí. No lo haremos con un tratado académico ni con un lenguaje excesivamente técnico, sino con escuchas muy concretas: una pieza muy breve de John Cage, otra de Olivier Messiaen y una última de Iannis Xenakis, escritas entre prisiones, crisis espirituales y reconstrucciones de posguerra, que terminarán resonando (más de lo que parece) en cosas tan “normales” como el rock actual, la electrónica de las últimas décadas o las bandas sonoras de algunas de tus películas favoritas.

Piensa en el crecimiento de las ciudades en el pasado siglo, las máquinas, el bullicio industrial, las dos guerras mundiales, las masas en las calles… Todo ese ruido del mundo acabó abriéndose paso en el arte. Lo que antes se descartaba como estruendo o se ignoraba como posibilidad musical (trenes, sirenas, motores, golpes, gritos) fue integrado poco a poco en nuevas composiciones. El siglo XX fue, en este sentido y en su más absoluta heterogeneidad y diversidad, el siglo del ruido organizado; y no es exagerado decir que no entendemos lo que escuchamos hoy (desde un tema con 808s distorsionados, hasta un paisaje de dark ambient o un buen muro sonoro de shoegaze) sin asomarnos a las revoluciones sonoras que ocurrieron en aquel entonces.

Con ese espíritu, te invito al primero de los paseos a través de tres puertas de entrada a la música culta del siglo XX, elegidas pensando en conectar con algunos gustos contemporáneos: un piano convertido en instalación de percusión (Cage), un extraño cuarteto nacido en un campo de prisioneros (Messiaen), y una orquesta sonando como un enjambre (Xenakis). Si te animas a seguir leyendo (y luego, quizá, a escuchar), verás que estas piezas no muerden. Al contrario: pueden engancharte de la misma forma que lo hace tu disco favorito, ya que es posible que tu disco favorito venga de aquí.

John Cage - Sonata V (de Sonatas e Interludios para piano preparado)

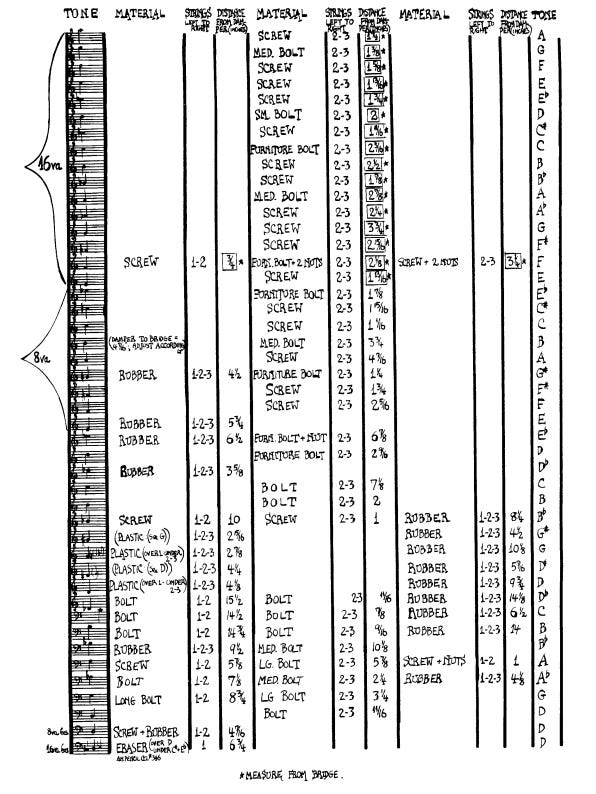

En 1946, un joven californiano llamado John Cage decidió que su piano necesitaba cirugía. Venía de cierta crisis artística (sus obras anteriores habían sido mal recibidas, andaba desencantado con la música como forma de comunicarse) y acababa de descubrir la filosofía oriental y la música de la India. Con esas influencias en la maleta, se puso a componer una serie de sonatas e interludios para piano preparado. ¿Y qué significa que el piano esté “preparado”? Básicamente que lo convirtió en un Frankenstein tímbrico: insertó tornillos, pernos, tuercas, gomas, pedazos de plástico y otros objetos entre muchas de las cuerdas del piano (todo pensado y escrito, nada aleatorio). Al tocar las teclas, el sonido ya no es el de siempre, sino golpes percusivos, timbres metálicos, zumbidos sordos... Algunas notas suenan casi normales, otras parecen un tambor, otras un gong o un cascabel roto. En palabras del propio Cage, algunos sonidos evocan la música europea, y los sonidos más percusivos evocan el timbre del gamelán y la música asiática. El resultado es que un solo pianista suena como una pequeña orquesta de percusión. De hecho, Cage inventó esta técnica en 1940 por una limitación cuando trabajaba acompañando clases de danza: no cabía una batería en el local, así que preparó el piano para lograr sonoridades más rítmicas.

Este ciclo de veinte piezas está inspirado en ciertos conceptos de la estética filosófica india y busca algo parecido a un viaje místico. La Sonata V en particular, que me flipa y que es la que nos ocupa aquí, está aproximadamente en el segundo cuarto del conjunto. Su ostinato suena magnético y mecánico a la vez. En su pulso rítmico encontramos patrones que se repiten con ligeras variaciones, acordes “preparados” que suenan a la vez percusivos y, me lo vais a permitir, gamelánicos. La estructura de los dos minutos escasos que dura la pieza es sencilla (dos secciones que se repiten, o AABB) y el material es deliberadamente limitado, lo que produce una especie de breve trance casi ravero (un poquito de Cage no le habría venido mal a Laxe). Cage perseguía con su música una especie de quietud y calma interior, algo que aprendió de su amiga Gita Sarabhai, quien le transmitió que “el propósito de la música es silenciar la mente, haciéndola susceptible a influencias divinas”. Al escuchar la Sonata V se percibe precisamente esa búsqueda: tiene groove pero no resulta agresiva; se siente extraña, pero a la vez es hipnótica y cautivadora. Más allá del “taca-taca” absorbente del piano preparado, la Sonata V de Cage es rítmicamente mucho más compleja de lo que parece: está organizada en unidades de nueve compases que se repiten y combinan siguiendo una especie de estructura micro-macro, donde las proporciones de las partes pequeñas y las del conjunto son similares, y donde hay bloques partidos que encajan solo si tenemos en cuenta las repeticiones (especialmente la rítmica es extraña en la parte B, a partir del segundo 47 de la grabación que he compartido). Como Cage renuncia a la armonía tradicional, todo el esqueleto de la pieza está en el ritmo: en esos patrones que se repiten, se truncan, se duplican y se recolocan casi como si fueran módulos. Escuchado con orejas de hoy, hay algo muy afín con todo lo progresivo (hoy prometo no hablar de Dream Theater): esa obsesión por los ciclos, los compases no convencionales, la rítmica compleja y la sensación de que, debajo de ese groove como de otro mundo, hay una matemática interna que nunca termina de revelarse del todo.

Te gustará si te gusta… el techno minimalista y la electrónica experimental que trabajan la repetición y la varianza tímbrica. Por ejemplo, hay paralelos entre las Sonatas de Cage y cierto ambient o IDM: el piano en Vrioon (2002) de Alva Noto y Ryuichi Sakamoto, o los experimentos de Aphex Twin con piano preparado en Drukqs (2001). También la influencia se deja ver en temas como “All Tomorrow’s Parties” de The Velvet Underground, donde podemos escuchar un piano preparado (con clips y piezas de papel entre las cuerdas) que busca un timbre más distorsionado y percutivo. Y si hablamos de la escena neoclásica actual, artistas como Volker Bertelmann (a.k.a. Hauschka), han hecho carrera explorando los miles de sonidos de un piano preparado, poniendo desde pelotas de ping-pong hasta tacos de madera o fieltro sobre las cuerdas. Si queréis indagar un poco más en esto, incluso existe un software, bitKlavier, que llaman “el piano preparado digital”, un piano virtual al que puedes “meterle objetos” programáticamente para alterar su sonido. Por no hablar de que el legado de Cage está vivo también en cada productor que experimenta con samples, glitches y texturas insólitas en sus temas. Al final, John Cage no fue solo el de 4′33″ que citaba en semanas anteriores del Kiribati para hablar de silencio: fue uno de los pioneros que ensancharon la idea de qué es un instrumento musical, anticipando el arte del diseño de sonido y demostrando que cualquier objeto puede producir música si se organiza con intención. Si alguna vez has disfrutado de los golpes metálicos en un tema de música industrial, de gran parte de los cargamentos o los ruidos de Ferraia, o de un pianito algo distorsionado en una banda sonora de una peli de miedo, ya has estado, posiblemente sin saberlo, en territorio Cage.

Olivier Messiaen - Quatuor pour la fin du temps (Cuarteto para el fin de los tiempos)

En enero de 1941, en pleno invierno polaco, 400 prisioneros de guerra y sus captores nazis se apiñaban en el barracón 27 del Stalag VIII-A, un campo de prisioneros en Görlitz, para escuchar un concierto irrepetible. Entre la audiencia tiritaban oficiales alemanes en primera fila, mientras cuatro músicos, vestidos con harapos y zuecos de madera, tocaban instrumentos maltrechos. El compositor al piano era Olivier Messiaen, soldado francés capturado el año anterior, y la obra estrenada se titulaba Quatuor pour la fin du temps. La anécdota es famosa: Messiaen compuso este cuarteto en el campo de prisioneros, con los instrumentos y colegas que tenía a mano (clarinete, violín, violonchelo y piano) formando una alineación de cámara totalmente inusual. El contexto histórico no es un mero pie de página: el Cuarteto está atravesado por el dolor y la esperanza de la situación límite que vivían. Messiaen era profundamente católico, y se inspiró, según cuenta Alex Ross, en un pasaje del Apocalipsis donde un ángel anuncia “que no habrá más tiempo”. El fin de los tiempos puede sonar aterrador, pero en manos de Messiaen se vuelve un mensaje de fe serena. La música de este cuarteto se siente a ratos feroz (ritmos desatados en la “Danse de la fureur, pour les sept trompettes”), a ratos de una belleza etérea y suspendida (los dos movimientos titulados “Louange”, alabanzas, de tempo infinitamente lento y extático). En conjunto, la obra transmite la idea de un tiempo que se rompe y trasciende a la vez: reflejo de ese paréntesis surreal en el que prisioneros y carceleros compartieron, por un momento, una experiencia estética única en mitad del caos de la guerra. “Nunca me habían escuchado con tanta atención y comprensión”, dicen que recordaba Messiaen sobre aquel estreno en el Stalag.

Messiaen, a sus 32 años, ya era un compositor singular. Amante de lo espiritual, sinfónico-organista de formación, y ornitólogo experto capaz de catalogar cientos de especies por su oído. Era un verdadero obsesionado de los cantos de pájaros: llevaba su cuaderno de pentagramas al campo para transcribir trinos. El Cuarteto para el fin del tiempo marca la primera vez que Messiaen incorpora abiertamente transcripciones de canto de aves en una obra. En el primer movimiento, “Liturgie de cristal”, el clarinete imita un mirlo y el violín un ruiseñor, dialogando en cascadas de trinos. En el tercero, “Abîme des oiseaux” (Abismo de los pájaros), el clarinete solo representa al pájaro cantando en el vacío del tiempo, como antítesis de este. Esta atención casi microscópica a los sonidos de la naturaleza conecta las transcripciones de Messiaen con algo que décadas más tarde sería común: grabar el mundo y hacer música con ello. Piensa en la música concreta de Pierre Schaeffer pocos años después, basada en manipular grabaciones de sonidos cotidianos, o en cualquier sampler moderno que introduce canto de aves, olas del mar o ruidos urbanos en una canción. Messiaen anticipó esa idea al decir: ¿por qué la música ha de limitarse a las escalas tradicionales? Escuchemos el canto de un petirrojo, ahí también hay un motivo musical. Además, Messiaen desarrolló técnicas fascinantes: modos de transposición limitada (escalas inventadas que no “resuelven” como las mayores o menores, dando un color armónico estático, brillante y extraño), ritmos no retrogradables (patrones rítmicos palíndromos, que suenan igual al derecho y al revés) e isorritmia (ciclos rítmicos y melódicos de distinta longitud superpuestos, creando efectos de bucle desfasado). Todo esto suena técnico, pero al oído se traduce en tiempo dilatado y en un color sonoro iridiscente. En el Cuarteto, Messiaen logra que el tiempo musical a veces parezca congelado (como en la Louange final, con ese cello que canta in extremis sobre acordes de piano como campanas distantes) y otras veces totalmente dislocado (como en la danza rítmica, con pulsos que se aceleran y frenan según secuencias numéricas secretas). Es literalmente música “fuera” del tiempo tal como lo conocemos.

Te gustará si te gusta… el rock experimental y la música que invita a la contemplación y lo trascendente. Por ejemplo, si disfrutas de bandas sonoras atmosféricas como la de Blade Runner, donde la electrónica crea espacios casi místicos, o la de El árbol de la vida con sus largos acordes celestiales, encontrarás ecos de Messiaen. También, para sorpresa de nadie, si te gusta Radiohead: Jonny Greenwood, su guitarrista, es fan confeso de Messiaen desde adolescente. Greenwood se enamoró del Ondas Martenot tras escuchar la Sinfonía Turangalîla, un poema sinfónico donde Messiaen usa este instrumento electrónico. Además, dice haber estudiado los modos de transposición limitada de Messiaen y los aplica en sus propias composiciones. Si notas armonías extrañas pero hermosas en la música de Radiohead, en la de Jonny en solitario, o en sus bandas sonoras (There Will Be Blood, The Master), ahí hay una semilla messiaeniana. Donde más claro se ve es en la bellísima Sail to the Moon del fantástico Hail to the Thief (2003), con acordes que no siguen una progresión funcional clara, sino colores armónicos estáticos que se mueven por afinidad de timbre más que por cadencia y generan una sensación de nana o plegaria, de armonía suspendida donde importa más el propio acorde que su resolución: armonías lentísimas, muy cargadas de color, sobre los que la melodía vocal parece deslizarse por encima del tiempo métrico. El paralelismo de esta canción con el último movimiento del cuarteto de Messiaen es total (escuchad las armonías a partir del minuto 39 y luego poneos el tema de Radiohead). Por otro lado, el gusto de Messiaen por estirar el tiempo podría conectar directamente con el post-rock de las últimas décadas (imagina las capas de Godspeed You! Black Emperor o Sigur Rós construyendo clímax durante largos minutos: comparten esa paciencia temporal) y con el ambient (por su valor del silencio entre los sonidos). En general, cualquier música donde te pierdes en el paisaje sonoro, más que seguir un ritmo o coro pegadizo, puede ser heredera en parte de la visión de Messiaen.

Su tratamiento del color sonoro y del tiempo (pájaros incluidos) siguen vivos en muchas músicas de hoy. Desde el new age que busca lo espiritual, hasta en ciertas bandas sonoras de ciencia ficción o terror metafísico (piensa en el recurso de cuerdas frotadas con notas agudas sostenidas para crear tensión sobrenatural), ahí está la sombra de Messiaen. Es música de catástrofe y consuelo a la vez, de desamparo y de esperanza, y quizás por eso sigue siendo tan potente.

Iannis Xenakis - Metastaseis (Metástasis)

Para la tercera y última obra de hoy os invito a imaginar una orquesta sinfónica donde, en lugar de melodías, escuchas una inmensa masa de sonido en movimiento. Las cuerdas empiezan al unísono pero pronto cada una se va por su lado, subiendo y bajando en glissando a diferente velocidad. El efecto es como oír un gigantesco zumbido que se deforma, una colonia de ruidos que pasa de un pitido agudo a un rugido grave, sin puntos fijos. De fondo, percusiones secas y metales que braman como sirenas le dan contraste. Esta es la experiencia de Metastaseis (1954), la primera gran obra orquestal del compositor Iannis Xenakis. ¿Suena a banda sonora de sci-fi o de terror abstracto? Podría ser. Pero antes de esto, fue un experimento radical en el corazón de la música “seria” europea de posguerra.

Xenakis tiene una biografía de novela: griego, ingeniero y matemático, luchó en la resistencia contra los nazis y luego en la guerra civil de su país, donde una explosión le destrozó la cara (perdió un ojo). Huyó a París, y allí trabajó como arquitecto con Le Corbusier, mientras estudiaba composición en sus ratos libres (recibió clases de Messiaen, por cierto). Esta doble vida de ingeniero civil y compositor marcaría todo su arte. Metastaseis es quizá el ejemplo más famoso de la síntesis música-arquitectura. Para componerla, Xenakis hizo primero un dibujo técnico similar a unos planos: en un eje puso el tiempo, en otro la altura de las notas, y dibujó líneas curvas representando las trayectorias sonoras de los glissandi. Esa gráfica parecía tanto una partitura musical como un plano de edificio futurista. No por casualidad, esas mismas curvas sirvieron luego para diseñar el Pabellón Philips de la Expo 58, una estructura arquitectónica experimental hecha con los mismos paraboloides hiperbólicos de la obra. Xenakis había logrado un rarísimo cruce entre partitura y plano arquitectónico: la construcción de espacios sonoros.

Metastaseis exige 61 músicos tocando partes independientes y dura apenas 8 minutos, pero es una experiencia inolvidable. El título griego se traduce como “más allá de la inmovilidad” o “transformaciones”, y hace referencia a la dialéctica entre cambio y estasis. ¿Qué quería “decir” Xenakis con todo este sonido de enjambre que se genera en esos ocho minutos? Varias cosas: por un lado, exorcizar sus recuerdos de la guerra. Él mismo comentó que en medio de la batalla oía el estruendo de tantas armas que no importaba el disparo individual: “la secuencia particular de disparos no importa, el sonido total sí”. Esa idea de que la masa importa más que el detalle está claramente en esta obra: da igual qué violín hace qué glissando exactamente, lo que importa es la “nube” global que producen juntos. Xenakis estaba, además, fascinado con la física moderna, con Einstein y la relatividad, y con la idea de que el tiempo no es absoluto sino relativo a la materia/energía. Y quiso plasmar eso musicalmente: en vez de un pulso métrico regular (tiempo newtoniano), usa cambios de densidad, registro e intensidad sonora como “masa y energía musicales” que curvan el tiempo. Es decir, la música avanza no por ritmo, melodía o armonía convencional, sino por transformaciones de texturas (se va espesando, luego aclarando, sube la tensión, explota, se extingue). De hecho, en esta pieza no hay melodía ni motivo en sentido clásico; son puras “formas en movimiento”.

Para un oyente no entrenado, Metastaseis puede sonar a ruido caótico, a banda sonora de catástrofe espacial, o sencillamente, a pensar que esto no es música. Pero si te acercas sin prejuicios, es una experiencia alucinante: es como escuchar algo físico, casi arquitectónico (¡Sergv!). Cierras los ojos y ese cluster de 46 violines es casi táctil, puedes “ver” con el oído una enorme superficie curva formándose. Los críticos llamaron a esto técnica de sound mass (masa sonora), donde se diluye la importancia de las notas individuales en favor del timbre y la textura. Xenakis fue pionero en ello junto a Ligeti y Penderecki (a los que nos acercaremos en futuras entregas). Y esas masas sonoras ya sabemos que luego, más allá de la música académica, han gustado enormemente en múltiples géneros.

Te gustará si te gusta… el drone, el metal experimental, el doom y el ambient más oscuro. En serio: Xenakis es posiblemente uno de los compositores “clásicos” más citados por gente de diversas escenas musicales. Desde el noise de Merzbow hasta Trent Reznor, todos han bebido de esa estética de sonido extremo. Lou Reed nombró a Xenakis como inspiración para su polémico álbum Metal Machine Music (1975), cuatro caras de distorsión y puro noise que, de alguna manera, prefiguraron parte del noise rock posterior. Grupos de metal experimental y drone metal como Sunn O))) o Jesu básicamente construyen sus masas sonoras con amplificadores y bajas frecuencias (importa más el muro de sonido que cualquier riff reconocible) de un modo similar a como se construyen en Xenakis. En la electrónica, en el industrial techno de SHXCXCHCXSH podemos encontrar ecos lejanos de Xenakis: ritmos irregulares de aire casi estocástico (aleatorios, pero controlados) y un manejo de capas ruidosas donde importa más la masa sonora total que cada golpe individual. Incluso en el cine, cuando escuchas el típico cluster de cuerdas ascendentes en una peli de terror, hay una deuda con Xenakis, Ligeti y compañía, que llevaron primero esos efectos al concierto. Un ejemplo directo: fragmentos de la obra de Penderecki (contemporáneo de Xenakis) suenan en El resplandor y El exorcista, y es muy similar en técnica a Xenakis (clústers, masas y “ruidos” orquestales). Hoy en día, cualquier diseñador de sonido que quiera evocar alienígenas o horror cósmico también recurre a esas texturas densas y amorfas que Xenakis ya había explorado antes. En resumen, si disfrutas de experiencias sonoras intensas (un álbum de noise de esos que duelen pero gustan, un pasaje de drone metal que te hace levitar por saturación, o simplemente el clímax ruidoso del buen post-rock) entonces Metastaseis puede resultarte curiosamente familiar dentro de su alienígena brutalidad.

En el caso de la música de Mica Levi, que merece párrafo aparte, los vínculos con Xenakis son bastante explícitos: Levi ha contado que, cuando estudiaba composición, se formó escuchando a Scelsi, Xenakis y Cage, y que Under the Skin nace en parte de ahí, escrita casi entera a partir de una viola grabada y luego distorsionada, ralentizada, desfigurada. Los pasajes más alienígenas de la banda sonora beben directamente de piezas de cuerda como Tetras, donde el instrumento deja de ser un portador de melodías para convertirse en una masa de sonido hecha de glissandi extremos, fricciones de arco, microtonos y densidades cambiantes. Lo xenakiano en Mica Levi no está solo en la aspereza del timbre, sino en la lógica que antes comentábamos: las cuerdas funcionan como masas sonoras más que como armonía funcional; el azar controlado y los procesos (estirar, comprimir, deformar el audio) pesan más que la melodía clásica; y la forma de la música nace de cómo evolucionan en el tiempo esas densidades y colores, exactamente el tipo de pensamiento que Xenakis llevó al extremo en su obra y que Levi traslada, mutado, al terreno de la música cinematográfica y de la cultura pop experimental.

Xenakis, por tanto, nos muestra el sonido convertido en materia arquitectónica, en fenómeno físico protobrutalista. Su música prescinde totalmente de la melodía y la armonía tradicional, y sin embargo funciona: te envuelve, te golpea, te sumerge en un mar sonoro. Para muchos (me incluyo), conocer a Xenakis es descubrir que la “música clásica contemporánea” puede ser más extrema que cualquier banda de metal, solo que usando violines en vez de guitarras eléctricas. Un puente directo une a aquel griego calculador de glissandos con la distorsión con la que se han exprimido los amplis en las últimas décadas. Es, en el fondo, la misma búsqueda con diferentes caminos: hallar nuevos límites sonoros.

Hemos paseado por tres obras muy distintas en estética (un piano mutante zen, un extraño cuarteto trascendente y una orquesta en pánico matemático), pero conviene resaltar lo que tienen en común. Primero, sus tres compositores fueron pioneros en ensanchar los límites sonoros: Cage dijo “el ruido cotidiano es música” y amplió el concepto de instrumento; Messiaen dijo “el canto del pájaro es música” y amplió el léxico armónico-rítmico para incorporarlo; Xenakis dijo “un disparo no es melodía pero es sonido, y muchos disparos sí son música” y amplió la paleta orquestal hacia lo matérico. Ninguno se conformó con la herencia romántica del siglo XIX. Levantaron nuevos cimientos: Cage abriendo paso al minimalismo, al ambient y al arte sonoro; Messiaen sembrando la semilla para la electroacústica, el espectralismo y las bandas sonoras que buscan nuevas armonías en el cine; Xenakis anticipando la música generativa, la electrónica dura y tantas vanguardias que luego florecieron dentro y fuera de la academia. Segundo, los tres (cada uno a su manera) reflejan al siglo XX histórico en sus obras: las guerras y la tecnología (Xenakis), la crisis de fe y la barbarie (Messiaen), la rebelión contra lo establecido y la influencia de filosofías extraoccidentales (Cage). No eran artistas en la torre de marfil, aislados de la realidad, por mucho que sus músicas parezcan de otro planeta. Al contrario, eran esponjas de su tiempo: el ruido de su época (y de décadas posteriores) está dentro de su música.

Y aquí volvemos a la tesis central: si hoy a algunos nos fascina el ruido, es porque ayer alguien lo convirtió en música. Obras como Metastaseis o incluso el Cuarteto de Messiaen (pese a ser más accesible) suelen aparecer solo en festivales especializados, no en la temporada regular de una filarmónica al uso. ¿Por qué? Por inercias y miedos primero: se teme que el público abonado (más conservador) “no lo entienda”. Y por la clásica trampa de la industria cultural: lo que no se promociona, no existe. Si creciste con hits de pop mainstream y con el canon de M80, es lógico que Xenakis te parezca marciano: nunca te lo presentaron. La infraescucha de estas obras (relegadas a guetos y periferias musicales) hace que el gran público ni sospeche que podría disfrutar de Cage con el contexto adecuado. Mientras parte del público clásico de toda la vida rechaza estas “modernidades” como ruido sin sentido. Paradoja: lo que para unos es demasiado académico, para otros es demasiado rebelde o marciano.

Quiero creer, eso sí, que los muros se están resquebrajando. Que cada vez más gente descubre a estos compositores vía caminos alternativos de exploración temporal inversa. Quizá un día lees que a Aphex Twin le hizo Stockhausen una especie de beef académico o que Zappa tenía verdadera admiración por Varèse, y la curiosidad pica. Esta serie de posts nace justo para eso: para tender puentes, para invitar sin empujar. No se trata de obligar a nada, sino de mostrarte que ya estás dentro de esta historia sonora. Si te vienes arriba con un drop contundente escuchando electrónica, con un drone denso, o con las armonías disonantes en una canción art-pop, estás conectando con ideas que gente como Cage, Messiaen, Xenakis pusieron sobre la mesa décadas atrás. Puedes pensar en explorar estas obras como quien hace una excursión exótica con curiosidad lúdica: tus oídos quizá necesiten unos minutos para adaptarse al “idioma”, pero luego te aseguro que encontrarás paisajes sonoros, emoción y placeres inesperados. El siglo XX tiene muchos rincones más, y aquí estaremos en próximas entregas para seguir paseando por la ruidera juntos.

Llego tarde, pero llego. Menudo post. Mis felicitaciones

Estoy leyendo Todas las mañanas del mundo y me parece una lectura complementaria y muy a propósito. ¡Gracias por tantas armonías y disonancias! Y sobre todo por poner en palabras algo tan abstracto.