Un brindis por el Kiribati

Sobre cómo la piratería democratizó el acceso cultural, por qué el streaming la está resucitando y qué pasa cuando los algoritmos deciden por nosotros

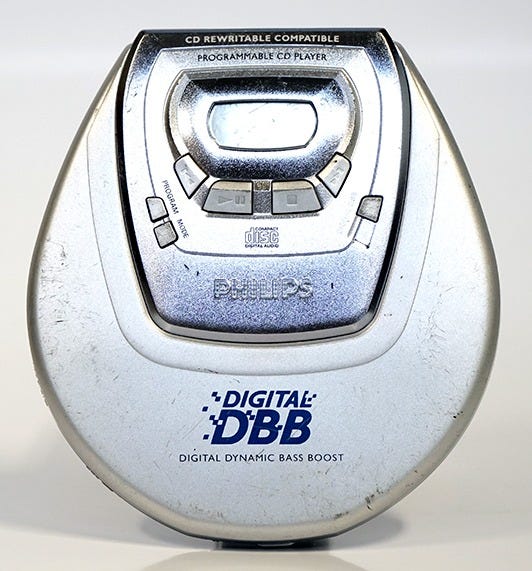

En mi pueblo, a casi un centenar de kilómetros de la capital, éramos no más de seiscientas personas y el ancho de banda cabía en un suspiro. Internet era, para muchos, solo la redecilla de sus bañadores veraniegos. A mis manos llegó, prestado, un Princo grabado con rotulador: Scenes from a Memory rezaba. Lo puse en un Discman conseguido a base de súplicas y empezó la obsesión. Años después entendí lo que en aquel momento ni me paré a pensar (porque casi todo era pirata): que jamás habría escuchado a Petrucci o a Portnoy encadenar solos endiablados sin aquel noble acto de piratería y préstamo. Aquella copia, un artefacto físico y tangible, no era solo un disco; era un portal. Era la prueba de que existía un universo cultural vasto y complejo más allá de los límites geográficos y económicos de mi realidad inmediata.

Poco después llegó internet a casa, en condiciones deplorables si las comparabas con las de la ciudad: módem de 56k, el teléfono inoperativo con continua ruidera (niño, apaga el ordenador, que tengo que llamar) y la lucecita parpadeando como un faro mínimo en la mesilla del salón. A partir de ahí, más discos de ida y vuelta, decenas de Verbatim en la grabadora y un eMule que pedía paciencia y fe. Una semana entera pasó el ordenador encendido para bajar Train of Thought: a tres kilobytes por segundo si el viento estaba a favor. La descarga se atascaba al 93 % y había que volver a empezar con ese paquete de datos; yo escuchaba mientras el zumbido de la torre grabando el disco duro como quien oye el parte de madrugada. Cuando por fin terminó (tras días de incomunicación telefónica, todo sea por el metal progresivo) el ritual tenía un orden: Nero Burning ROM para quemarlo, portada y contraportada impresas en papel que se arrugaba de tanta tinta como absorbía, el disco rotulado con permanente y directo al Discman. Mi primer álbum descargado de principio a fin, que sonaría hasta la extenuación durante meses.

Recuerdo aquella época con cariño, particularmente por la escucha lenta: pausada, repetitiva, sin el zapping compulsivo que el streaming ha normalizado. Nada te hacía cambiar de disco; no podías, y si querías otro nuevo que habías leído en la Kerrang!, tocaba esperar otra semana completa de descarga. Esta limitación tecnológica, característica de aquellos tiempos y de aquellas periferias, forzaba el compromiso. La escasez imponía una profundidad en el consumo que la actual abundancia ha vuelto casi imposible. Cada álbum era una inversión de tiempo y recursos, un objeto cultural que se desentrañaba capa por capa, escucha tras escucha. Por aquel entonces pensábamos que estábamos robando a las bandas, varios spots (y Bustamante) así me lo vendían, pintando al “pirata” como un criminal que hundía la economía. Nuestros actos deliberados de apropiación indebida causaban terroríficos estragos en la industria creativa.

Las narrativas oficiales hablaban de un problema económico y social que frenaba la creatividad y desmotivaba a los creadores, enmarcando la práctica como un acto de robo puro y simple, sin más coordenadas que esas, que perjudicaba a todos en la cadena de valor. Con el paso del tiempo, como no podría ser de otro modo, uno se despierta: escuchar (y obsesionarme con) Scenes y Train me llevó después a pagar cuatro veces por ver a Dream Theater en directo, a comprarles merch en los conciertos (a precios prohibitivos, recuerdo 35 € por una camiseta en 2007) y a hacerme con su discografía completa en CD y/o en vinilo. Pagué después, cuando pude, lo que antes solo podía “robar”, por economía propia de la juventud y también por dónde habitaba. Mi caso no es ni era una anomalía, y contradice la narrativa simplista de la industria, que a veces ha equiparado cada descarga ilegal con una venta perdida. Para muchos de mi generación, la piratería no fue el final de una transacción comercial, sino el principio de una relación de por vida, a veces tóxica, con sus artistas favoritos. Fue una inversión a largo plazo en la creación de un fan, de un cliente futuro que, una vez integrado en la economía formal, devolvería con creces el valor de aquella copia inicial. Aquel acto, lejos de ser un freno a la creatividad, fue el motor que impulsó mi participación futura y legítima en el ecosistema cultural. Pero ese ecosistema, amigos y amigas, es cosa del pasado.

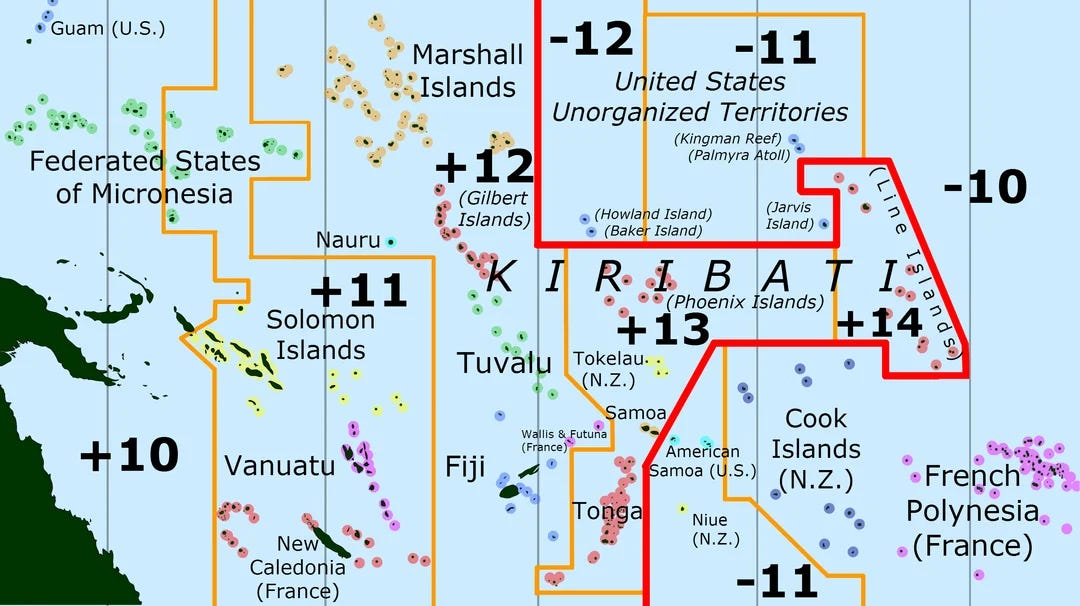

Este espacio/blog/whateva no se llama “Viernes en Kiribati” por puro exotismo. Entiéndase Kiribati como metáfora para hablar de periferias, de un lugar pasado donde el mercado cultural no llega o llega tarde, donde el acceso no se organiza por catálogos, sino por favores, cintas, discos grabados y carpetas compartidas. Paradójicamente, elijo Kiribati porque es uno de los primeros lugares donde sale el sol con un nuevo día. Y eso, en la era de los lanzamientos globales sincronizados, significa que a las costas de Kiribati, la periferia más absoluta del globo terráqueo, llegan, antes que a ningún otro lugar, la música, el cine, las series y demás novedades de la industria cultural (cuando en el mundo entero es jueves, en Kiribati ya es viernes, día de nuevo material). Compréndase Kiribati de este modo, y también como isla mental, una en la que se tiene la certeza de que hay algo grande ahí fuera y de que, si quieres formar parte, tendrás que construir tu propia barquita con lo que tengas a mano, sea legal o no. Zarpar, más que romanticismo, es logística. Por eso, aquí hablaré un poco de todo lo que me gusta: de música, de cine, de literatura, y también de cómo conseguir estas cosas cuando todo está en contra.

Hace unos meses leía por aquí que la piratería digital dinamitó la jerarquía de acceso. Permitió que un adolescente cualquiera en cualquier localidad, con un pendrive y un ciber, pudiera atravesar de golpe la frontera de clase y ver, leer o escuchar lo mismo que alguien con más recursos. El acceso se desligó parcialmente, por fin y a trompicones, del poder adquisitivo. Esa grieta democratizadora no convierte la piratería en epopeya moral (o sí), pero la ubica donde estuvo para muchos: como válvula de escape de un sistema de distribución desigual. ¿Os acordáis de aquello de la democratización del conocimiento? La piratería no es (ni fue) el problema; es el síntoma. El problema es convertir el acceso a la cultura en privilegio y no en derecho.

Si has nacido en los ‘80 o en los primeros ‘90, estas escenas de precariedad en los márgenes las reconoces: el top manta lleno de triunfitos, el primo que “te baja cosas”, películas en dvdrip que había que ver lejos del monitor para que la falta de definición no fuera un problema, carpetas con .mp3 del Kazaa o del Ares con las tags completamente descuajeringadas y bitrates a 128 que se escuchaban peor que el altavoz de un Tamagotchi. No quisiera frivolizar con tal carencia, pero esas redes llevaron cultura a donde la cadena oficial de valor no iba a llegar de ninguna manera. La industria, además, apenas intentó frenar esto más allá de criminalizar los actos. Debieron intuir que, como dejaba entrever antes, ese “pirata” del ayer podría ser un gran cliente del mañana. Muchos diseñadores, músicos o programadores también empezaron sus trayectorias creativas utilizando herramientas digitales a través de copias no oficiales. Años despues, el pago, la licencia, la suscripción. Ida y vuelta. La primera siempre es gratis. No se puede escapar del capitalismo. La piratería aumentó afortunadamente el capital cultural de casi todos y todas, pero también el habitus del homo consumericus.

A casa de mis padres, lejos de cualquier cine, tardó en llegar el ADSL como para poder pensar en bajar una película. Cuando lo hizo, se celebró con regocijo y acumulación diogenesca. Centenares de CDs y DVDs fueron grabados con filmografías completas de esos directores que descubrías poco a poco en FilmAffinity. Cuando hubo la posibilidad, se cambió el DVD virgen por la edición legal. Casi un millar de DVDs y Blu-rays que hoy todavía pueblan mis estanterías, y que no desaparecen de las mismas aunque se caduquen las licencias de explotación. Después llegaron las plataformas, y poco a poco la piratería entró en crisis. Catálogos amplios, comodidad, precios razonables. Una ilusión que duró más bien poco. La avaricia y la necesidad imperiosa de siempre crecer, de contentar a los inversores, han hecho que este panorama cambie. Las suscripciones no paran de subir de precio y la realidad es que cada vez pagamos más por menos, y que el dinero que pagamos va a muy pocas manos, tanto en la industria musical como en la cinematográfica. Se suben precios, se recortan costes, se paga poco y mal a la grandísima mayoría de los artistas.

Paul Thomas Anderson acaba de estrenar nueva película, y un fulano cualquiera podría querer ver su filmografía al completo porque ha salido extasiado de ver Una batalla tras otra en el cine (Obra maestra, vayan). Pues bien, por la vía legal a través de plataformas podría ver Licorice Pizza (Filmin y Prime Video), Punch-Drunk Love (Filmin), El hilo invisible (Movistar Plus+) y Magnolia (Movistar Plus+). El resto, tendría que pasar por la carísima vía del alquiler-compra digital, o por la búsqueda de ediciones físicas. Pero hasta teniendo esa vía en cuenta hay una excepción: The Master, que, supongo que por un tema de licencias y de rotación de catálogos, no está ni en alquiler, ni en compra, ni digital ni en formato físico. En España, ahora mismo, es prácticamente imposible ver esta película por vía legal (salvo alguna tienda pequeña que la tenga en stock, las santas bibliotecas/filmotecas, o el mercado de segunda mano). En este escenario, la piratería emerge como un mecanismo disruptivo para la adquisición de capital cultural. Para aquel fulano en la periferia social y económica del sistema, descargar la filmografía de un director de culto (imagínense otros y otras con mucha menos exposición que PTA) es un acto, un intento, de acumular el capital cultural que el mercado oficial le niega por barreras económicas y/o de facilidad de acceso. Acceder a su obra, zarpar al Kiribati, le permite participar en conversaciones culturales, entender referencias, formar su gusto y, en definitiva, moldear su habitus de una manera que de otro modo le estaría vedada.

Son muchos los textos que han escrito sobre esto, no voy a acumular datos, pero sí quiero hacer hincapié en una idea: cuando el sistema te exprime, es obligación moral formarse para exprimir al sistema, y aquí el fin sí justifica los medios. Un chaval o chavala cualquiera, por justicia social, debería poder tener la posibilidad de escuchar con calidad un disco al completo, en orden y sin anuncios; o poder ver una filmografía completa de su directora favorita sin tener que pagar por cuatro servicios de suscripción distintos que, además, tampoco garantizan que pueda hacerlo.

Este contexto no justifica nada, pero ubica la tensión: si la puerta legal se cierra por precio o por troceo, las periferias vuelven a inventar barcas al Kiribati. Algunas legales (bibliotecas públicas, filmotecas, ediciones de segunda mano, Bandcamp) y otras no tanto. Gioia plantea una hipótesis de futuro: las empresas actuarán así, tensionando los precios de las plataformas y exprimiendo al usuario “hasta que encuentren resistencia real”. La pregunta, entonces, no es solo cómo cancelamos una suscripción, sino cómo resistimos, qué infraestructura pública, comunitaria y cooperativa estamos dispuestos a construir para que el acceso deje de ser un lujo. El celo por la propiedad puede acabar matando lo que dice proteger; las redes informales, con todos sus claroscuros, han hecho también trabajo de archivo y de memoria. Eso no quiere decir que la única solución sea piratear para conservar; digo que sin políticas de acceso, archivo y circulación robustas, lo valioso se pierde, y lo que nos queda es confiar (otra vez) en los barquitos de la periferia. Buscar en el Kiribati para poder tener control total sobre qué ver, qué escuchar, qué leer. Decidir, de verdad.

Tener el control sobre lo que uno quiere consumir es afrontar con fiereza la algorítmica nueva realidad que merma nuestra capacidad de decisión sobre el gusto propio. La lucha por el acceso a la cultura, que comenzó como una cuestión de logística y economía en la era donde la radio aún reinaba, se ha transformado en una batalla más profunda y existencial: la lucha por la autonomía del yo en la era del control de los grandes paquetes de datos. Byung-Chul Han habla de tiempos de psicopolítica, que a diferencia de la coerción y vigilancia del cuerpo foucaultiana, es mucho más sutil y eficiente. Aquí no hay opresión manifiesta, sino seducción y explotación de nuestra propia libertad. Con las redes y plataformas nos sentimos sujetos libres, empresarios de nosotros mismos, sometidos voluntariamente a un sistema de autooptimización. Esclavos del Big Data y lo algorítmico. Entregamos voluntariamente nuestros clics y nuestras elecciones, nos hipercomunicamos y alimentamos un sistema que dice poder predecir y condicionar nuestro comportamiento a un nivel prerreflexivo. Nadie puede decir que está siendo manipulado por no ver algo que, ¡oh, vaya!, no está disponible en Netflix.

Los algoritmos de recomendación se nos presentan como herramientas de descubrimiento, ayudas para navegar ante catálogos abrumadores. Y sin embargo, como ejemplo perfecto de psicopolítica en acción, su función es solo la de optimizar nuestro comportamiento para los fines de la plataforma: maximizar el tiempo de permanencia, asegurar la renovación de la suscripción y, lo más importante, recopilar más datos para refinar el modelo predictivo que vendrá a por las siguientes generaciones. El algoritmo crea una ilusión de elección infinita mientras nos guía sutilmente por pasillos predefinidos, construyendo una burbuja de contenido (¡AGHH!, el contenido) que refuerza nuestras preferencias existentes (con lo que esto supone en términos políticos) y nos aísla de lo azaroso y del desafío. No nos prohíbe ver una película iraní; simplemente, no nos la muestra. Y mientras tanto, Spotify y Netflix (entre tantas otras) se llenan de productos generados por inteligencias artificiales o creados a partir de métricas de consumo global que, supuestamente, determinan qué nos gusta.

Butler diría que nuestros gustos no son innatos, sino cuestiones identitarias que performamos. Las películas que vemos, la música que escuchamos, los libros que leemos, no son meros entretenimientos; son actos repetidos a través de los cuales construimos y comunicamos quiénes somos. Nuestra identidad cultural se forja en la repetición de estas elecciones. Y claro, si nuestra identidad se construye performativamente a través de nuestro consumo cultural, y el campo de nuestro consumo cultural está siendo gestionado y optimizado por algoritmos psicopolíticos, entonces el algoritmo ya no es (nunca lo fue) un simple recomendador de contenido. Se ha convertido en un arquitecto de la identidad. Al limitar sutilmente el universo de lo visible y lo accesible, el algoritmo restringe el repertorio de actos performativos disponibles, empobreciendo así la complejidad potencial de nuestras identidades.

En este contexto, el viaje de vuelta a Kiribati (el acto consciente, deliberado y a menudo difícil de buscar cultura o entretenimiento fuera de los jardines preciosos y huecos del algoritmo) adquiere un nuevo significado. Construir la propia barca, ya sea a través de una biblioteca pública, del intercambio con iguales, del mercado de segunda mano o de las redes P2P es un acto de insurrección contra la psicopolítica. Es resistencia. Es la reclamación de la agencia sobre la formación del propio gusto, la curación de la propia memoria y, en última instancia, la soberanía sobre la performance del propio ser. Es una declaración política de que nuestra identidad no será un producto optimizado por un algoritmo, sino el resultado de una búsqueda activa, desordenada, difícil y, sobre todo, algo más libre. Es, en el sentido más profundo, un acto de pura supervivencia cultural.

¡Bienvenidos y bienvenidas a Viernes en Kiribati!

Sobreviviremos pues. Muy fino, muy identificado ❤️

Este tema lleva tiempo rondándome la cabeza, me encanta el texto 🥲❤️