Compartir para existir: redes P2P, procomún digital y trackers privados

Hablemos de reciprocidad en la era digital

Hace unas semanas me escribió Pedro Gallego (black, para los amigos) para pedirme que intentara conseguir Undertow, una TV movie de 1996 en la que Kathryn Bigelow participó en la reescritura y adaptación del guion. Como se puede anticipar, esta película pequeñísima, que gozó de poco éxito de crítica y público, y que apenas acumula dos centenares de votos en Letterboxd, no existe digitalmente en 2025. O, al menos, no hay una vía legal para poder verla: no está en ninguna plataforma, no existen copias físicas a la venta (ni nuevas ni de segunda mano) y tampoco puede alquilarse o comprarse en ningún servicio digital.

En las últimas semanas he mencionado varias veces a Hipersónica como uno de esos lugares digitales que frecuento mucho: por su capacidad para seleccionar noticias relevantes del mundo de la música y la cultura, por sus cuidadas tier lists semanales (que siempre sirven para saber qué escuchar) y, por supuesto, para un amante del cine como yo, por los textos que escribe Pedro sobre cineastas de ayer y de hoy. Siempre disfruto muchísimo (y envidio poder hacerlo) leyendo cómo se enfrenta a la filmografía completa de un director o una directora, y cómo escudriña en textos y referencias culturales para exprimirle jugo hasta a la película más pequeña que hayan dirigido o escrito. Hace unas horas, Hipersónica ha publicado la tier list de Bigelow, y en ella Pedro habla de Undertow porque ha podido ver Undertow. No se lo ha permitido el mercado. No se lo ha permitido el sistema. Se lo ha permitido la existencia de las redes P2P.

Le tengo dicho a Pedro que, si no encuentra algo, me lo pida: cuando lo hace, intento buscarlo en los trackers privados a los que tengo acceso. Miré en varios y comprobé que Undertow tampoco estaba. Pensé: lo mismo nadie hizo una copia jamás; lo mismo nunca salió en formato físico, lo mismo los votos de Letterboxd son de gente que la vio en su momento cuando salió en la tele americana. Pero cuando estaba a punto de tirar la toalla, hice una búsqueda en varios indexers de Usenet y hallé: Undertow (Eric Red Kathryn Bigelow) 1996 VHSRIP XViD. ¡Eureka! Había una copia. Alguien decidió, en algún momento, capturar su VHS en aras de preservar esta película. Probé a descargarla directamente desde Usenet, pero los paquetes estaban corruptos por el tiempo que había pasado y la descarga no llegó a completarse. Mazazo. Aun así, no estaba todo perdido: si en algún momento alguien la ripeó y ese archivo estuvo en Usenet, seguro que en algún disco duro de alguna parte del mundo esa copia seguía existiendo.

Volví entonces a Anthelion, uno de mis trackers privados de referencia para películas, e inicié una request, una petición pública: pregunté a todos los miembros del tracker si alguien tenía una copia de Undertow, en la calidad que fuera. En apenas unas horas tras la petición, Undertow apareció en el tracker gracias a una subida anónima. Descargué el torrent, lo puse en la cola y, pocos minutos después, Undertow estaba en mi NAS. Lo que el mercado no puede, te lo da la comunidad. Una comunidad que, durante casi treinta años, ha conservado una copia de esta película que el sistema ya no considera valiosa porque no puede generar beneficios con ella. Pero una película que, para Pedro y su texto, era muy importante. Una película que, por supuesto, ahora yo mantengo en mi servidor a través de estos trackers, para que cualquiera que la necesite pueda acceder a ella.

Como podéis imaginar, ejemplos como este se dan a diario en el mundo digital en que vivimos. En él, o somos consumidores acríticos guiados por lo que las plataformas ofrecen, o, si realmente queremos decidir qué vemos, nos topamos con que hay miles de películas imposibles de obtener de forma legal. Y es ahí donde entran las redes P2P. La abundancia cultural que damos por sentada en internet es fruto de la reciprocidad y el cuidado comunitario. Lo que disfrutamos en la red (sea un álbum, una película de nicho o un videojuego abandonware) existe porque alguien lo compartió y lo preservó antes. La lección es clara: en el ecosistema digital, para poder disponer de material en la red, primero hay que contribuir a la red.

En la era del streaming y las nubes corporativas asumimos que “todo” está disponible. Sin embargo, basta un golpe de realidad (un enlace caído, un catálogo retirado, una cuenta suspendida) para vislumbrar el abismo del olvido digital. Un vídeo de YouTube puede desaparecer sin previo aviso; una canción en Spotify puede ser eliminada mañana por un conflicto de licencias. Lo público-masivo en internet es, de hecho, extremadamente volátil: las plataformas cambian sus políticas continuamente, pueden quebrar o ser vendidas, y millones de contenidos desaparecerían de un día para otro. Tal como advierte el informe que enlazo, hoy disfrutamos en redes de un muestrario democrático y abierto de la cultura, pero no tenemos ninguna garantía de que se encuentre archivado mañana. Esa cultura “que se desvanece” (que desaparece, que se extingue) es la que motiva a miles de usuarios anónimos a actuar como archivistas aficionados, asegurando que las cosas que les importan no se esfumen de la memoria colectiva. Lo que escuchas o ves hoy, existe porque alguien lo sembró ayer; lo que quieras que exista mañana, siémbralo hoy.

¿Por qué compartir?

A finales de los noventa, la explosión de Napster simbolizó el sueño de “todo para todos”: millones de usuarios compartiendo música libremente, sin más regla que la pasión por descubrir y acumular canciones. Napster inauguró, en 1999, la era del P2P masivo: ordenadores personales conectados directamente para intercambiar archivos de usuario a usuario. Aquello fue revolucionario pero también caótico. La falta de regulación interna llevó a constantes abusos (usuarios que solo descargaban sin compartir), problemas de calidad (canciones mal rotuladas o corruptas) y, sobre todo, una feroz respuesta legal de la industria. Napster, un servicio centralizado pese a su modelo P2P, fue derribado en 2001 por demandas de copyright. La biblioteca musical global que prometía se evaporó casi de la noche a la mañana. Aquel hito marcó la fragilidad de lo público masivo en la red: si confías todo a una sola plataforma visible, un solo golpe jurídico puede hundir el barco entero, llevándose tanto material supuestamente infractor como contenido legítimo y sus comunidades enteras.

Tras Napster vinieron sucesores descentralizados (Gnutella, eDonkey, Soulseek) que dispersaron la red, y finalmente BitTorrent (2001) cambió las reglas del juego. BitTorrent introdujo descargas fragmentadas desde múltiples fuentes, haciéndolas más rápidas y robustas. También separó el índice (los trackers y buscadores de torrents) de los contenidos, dificultando cierres totales. Aun así, el sueño de “todo para todos” siguió tropezando con la realidad legal y práctica. Las grandes webs abiertas de torrents (The Pirate Bay, Mininova, KickassTorrents…) sufrieron años de persecuciones, cierres y resurrecciones. Cada vez que caía un gigante público del P2P, se perdían enlaces, material cultural y se dispersaban las comunidades. Pensemos en Megaupload, un popular servicio de archivos en la nube (descarga directa) con más de 66 millones de usuarios: fue cerrado abruptamente por el FBI en 2012, incautando 25 petabytes de datos en cientos de servidores. En ese alud había de todo: películas y discos comerciales, sí, pero también archivos personales, proyectos de aficionados y obras de dominio público que usuarios legítimos habían almacenado allí. El gobierno dejó claro que “no le importaba qué pasase con el resto de datos” y autorizó al proveedor a borrarlo todo. Miles de vídeos caseros, grabaciones independientes y documentos se volatilizaron sin remedio en aquel cierre ejemplarizante. ¿La lección que podemos extraer? Concentrar nuestra memoria digital en unos pocos sitios masivos la hace extremadamente vulnerable. Cuando un gran repositorio público se cierra, se crea un agujero negro cultural que raramente alguien (Estado o mercado) se apresura a compensar. Otro ejemplo, más reciente, fue la caída de RARBG en 2023, una de las comunidades más activas y respetadas del mundo torrent. Tras casi dos décadas ofreciendo torrents verificados y metadatos cuidados, su cierre repentino (atribuido al desgaste, la presión judicial, los costes de mantenimiento y el conflicto de Ucrania) dejó a millones de usuarios huérfanos de una fuente fiable y a miles de lanzamientos independientes sin visibilidad. La desaparición de RARBG simbolizó el agotamiento de una era: la de las grandes bibliotecas públicas del intercambio digital, sostenidas por voluntarios anónimos frente a un ecosistema cada vez más cerrado y vigilado.

Por eso, en paralelo a las redes abiertas, fueron surgiendo comunidades más pequeñas, casi “clubes” privados, con vocación de preservar contenidos específicos. Tras el estruendo de Napster y la persecución a sitios públicos, muchos amantes del intercambio optaron por la discreción y la autoorganización. Casi con el origen de BitTorrent aparecieron trackers privados dedicados a nichos específicos: música en alta calidad, cine clásico y poco mainstream, videojuegos retro, etc. Foros cerrados, solo accesibles por invitación, donde la membresía implicaba responsabilidad. En lugar del “todo vale” de las redes abiertas, estos grupos establecieron normas estrictas de contribución, catalogación y respeto por el acervo común. Podría decirse que el acto de compartir en red maduró: de la barra libre pasamos al cuidado, a la curación del “contenido”. Antes se quería todo, y ahora la comunidad se empezaba a preocupar de qué y cómo compartía, para que lo valioso no se perdiera y mereciera la pena conservarlo. Lejos del frenesí indiscriminado, en estos espacios se cultivó un ethos de calidad, reciprocidad y comunidad. Y precisamente gracias a ese ethos, mucha cultura marginal o periférica sobrevivió en la era digital fuera del radar comercial.

Cabe aclarar: compartir no es legal ni ilegal per se, depende de qué se comparta y con qué permiso. Muchas de las primeras redes P2P se usaron sobre todo para intercambiar obras con copyright sin autorización (de ahí las batallas legales). Pero el P2P es solo una herramienta, y como tal también ha servido (y sirve) para difundir contenido legítimo: distribuciones de software libre vía torrent, vídeos de dominio público, datasets abiertos, música de artistas que sí quieren que se comparta... Incluso instituciones culturales aprovechan BitTorrent o similares para reducir costes de ancho de banda y ampliar el acceso público (la televisión noruega NRK y la canadiense CBC para distribuir programas sin DRM; la Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda para compartir su hemeroteca digital; y varias bibliotecas estatales de EE. UU. mediante Internet Archive). La tecnología nunca es “neutral”; pero aquí son la intención y el marco legal lo que la convierte en problema o solución. En este texto abordo el ecosistema P2P como una forma de procomún digital, reconociendo las tensiones legales pero, sobre todo, poniendo el foco en las prácticas éticas de contribución que cualquiera puede emprender. Comprender su lógica comunitaria, y cómo puede trasladarse a la preservación cultural, es clave. Compartimos no por rebeldía, sino para que la cultura no desaparezca.

Procomún digital: más allá del mercado y el Estado

La palabra procomún evoca, en primera instancia, pastos medievales donde los vecinos llevaban a alimentar libremente a sus ovejas. Después, y durante mucho tiempo, la teoría económica repitió la idea de Garrett Hardin y su “tragedia de los comunes”: si un recurso es de todos, nadie tiene incentivo para cuidarlo y acabará agotado o destruido. Pero a finales del siglo XX, la politóloga Elinor Ostrom desmontó ese mito estudiando ejemplos reales de recursos compartidos. Ostrom demostró que las comunidades locales, con las reglas adecuadas, pueden gestionar sostenible y equitativamente recursos comunes sin necesidad de privatizarlos ni de un Leviatán estatal. Recibió el Nobel en 2009 por ello. En lugar de tragedias inevitables, encontró diseños institucionales exitosos: pesquerías autogestionadas, sistemas de riego comunitarios, bosques comunales... La clave estaba en ciertas reglas de diseño: límites claros de quién participa, normas de uso justas pero exigibles, mecanismos de vigilancia mutua, sanciones graduales para quien abusa, espacios para resolver conflictos y tomar decisiones colectivas, y reconocimiento de la autoridad local. Aplicadas a entornos distintos, esas ideas han inspirado la gestión de procomunes urbanos, huertos comunitarios e incluso, lo que aquí nos concierne, procomunes digitales.

¿Qué es entonces un procomún digital? Básicamente, recursos informacionales (datos, conocimiento, cultura en línea) gestionados colectivamente para beneficio de una comunidad y abiertos a todos los que respeten las reglas. Siguen siendo “más allá del mercado y el Estado”: un tercer modo de organizar la producción y la colaboración humana. Un ejemplo paradigmático es Wikipedia: millones de personas co-creando un recurso de conocimiento libre, con licencias abiertas y normas comunitarias, sin ánimo de lucro ni control gubernamental. Otro: el software libre como Linux, producido por voluntarios y empresas bajo modelos de cooperación abiertos. En estos casos, nadie “se queda” con el recurso: se comparte de modo que cualquiera pueda acceder, usar y aportar, evitando la enclosure privada (el cercamiento) del conocimiento. A diferencia de un pasto, los bienes digitales no se agotan por el uso (son no-rivales), pero sí pueden decaer o desaparecer por falta de cuidados. Ostrom advirtió que la amenaza para los comunes no es solo la sobreexplotación; en lo digital a menudo es la infra-producción: si nadie contribuye, el común simplemente no crece o muere. Y también que hay riesgos de “contaminación” (p.ej. información de baja calidad, spam) y de marcos legales hostiles que restrinjan el acceso abierto. Por eso, el procomún digital requiere tanta o más gobernanza que el natural, aunque adaptada a sus peculiaridades.

Yochai Benkler ha analizado el surgimiento de una nueva forma de producción en estos entornos: la llamó producción entre pares basada en procomún (commons-based peer production). Su rasgo central es que grupos de individuos logran colaborar en gran escala siguiendo motivaciones diversas y señales sociales, en vez de seguir precios de mercado u órdenes jerárquicas. Wikipedia, por ejemplo, no paga a sus editores ni los obliga nadie: participan por reputación, altruismo, interés intelectual, deseo de contribuir a la comunidad, etc. Y funciona. Benkler observó que este modelo floreció primero en industrias del conocimiento (software, enciclopedias, cultura libre) porque aprovecha mejor las habilidades distribuidas: deja que la gente se asigne tareas por afinidad y conocimiento (auto-selección) en vez de hacerlo por contratos o dinero. Esto saca a relucir motivaciones que no caben en el esquema empresa tradicional. En La riqueza de las redes (2006), Benkler celebraba que esta producción entre pares competiría con éxito contra modelos comerciales, creando un terreno común de información. Hoy conviven ambas dinámicas: las empresas privadas se benefician de recursos comunes (como cuando Google emplea software libre para desarrollar Android o Chrome) y, en algunos casos, también contribuyen de vuelta. Sin embargo, esa devolución rara vez es proporcional a lo que toman, algo que plantea nuevas tensiones (¿cómo aseguramos que quienes se benefician del común también lo nutran?), pero confirma que el procomún digital ya es parte integral del ecosistema económico y cultural.

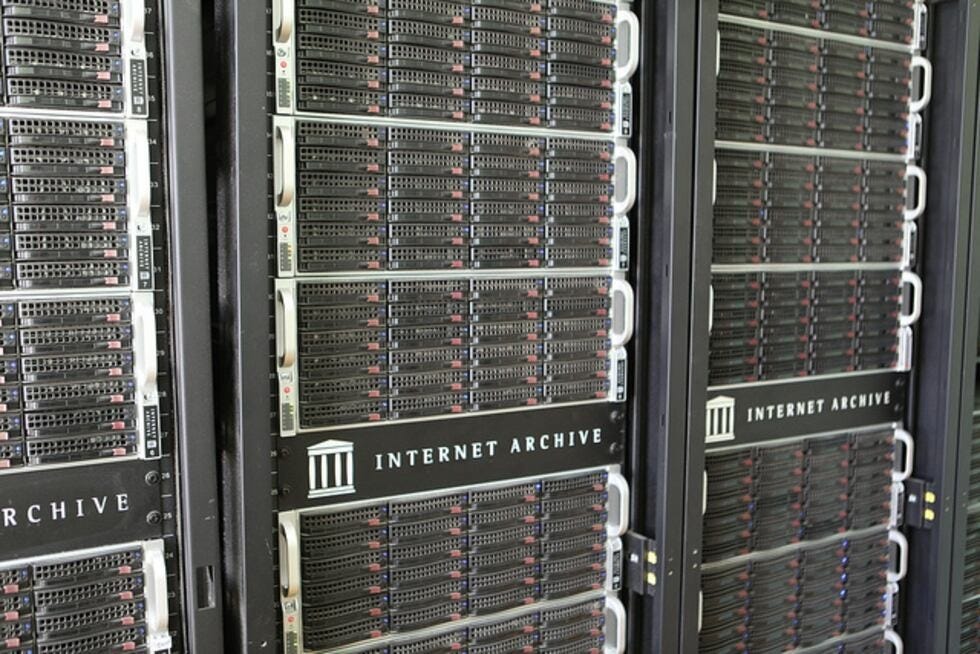

Por otro lado, el jurista Lawrence Lessig, defendió la necesidad de una “cultura libre” frente al cerco creciente del copyright. Lessig argumentaba que toda creatividad nace de reutilizar el pasado, y que una ley excesivamente restrictiva ahoga la innovación y la memoria cultural. Impulsó las licencias Creative Commons (CC) para ofrecer a los autores un abanico de permisos con que liberar sus obras parcial o totalmente. Gracias a ese movimiento, hoy existen más de 2.500 millones de obras con licencias Creative Commons en internet: fotos, música, vídeos, textos y datos que sus creadores han donado al procomún para que otros los usen y preserven. El propio Lessig lo resumió así: “defendemos los mercados libres y la libre expresión; ¿por qué no una cultura libre?”. La cultura libre no significa “sin derechos de autor” en absoluto, sino un equilibrio donde el público puede acceder y construir sobre las obras, especialmente cuando los autores así lo desean o cuando la obra ya no tiene explotación comercial. Iniciativas como Internet Archive, bibliotecas digitales públicas, proyectos como Open Culture o plataformas de música libre (netlabels, Free Music Archive, Jamendo) operan en ese espíritu: recopilan, digitalizan y difunden contenidos libres o de dominio público para garantizar su disponibilidad futura. Esta es la base ética: compartir conocimiento y cultura es bueno para la sociedad, enriquece el acervo común y mantiene viva la memoria colectiva. Pero para que ese ideal funcione en la práctica, hace falta infraestructura, normas y gente comprometida, exactamente igual que en un huerto comunitario o una biblioteca de barrio.

Aquí es donde entran en juego las normas, la reciprocidad y la reputación en las comunidades P2P. Dar al común es invertir en una infraestructura que tú mismo usarás y de la que todos se benefician. Imaginemos una biblioteca vecinal autogestionada: si nadie dona libros ni los cuida, pronto habrá estanterías vacías y volúmenes deteriorados. Cada vecino que presta un libro, o repara un lomo, o cataloga el archivo, está haciendo infraestructura comunitaria. En las redes P2P ocurre igual: cada persona que comparte (sube un archivo, lo mantiene disponible, añade información) está sosteniendo la red para que otros (y ella misma en el futuro) encuentren ahí lo que buscan. Por eso muchas comunidades han desarrollado sistemas de reputación y reglas de reciprocidad: reconocen y recompensan a quienes más contribuyen, y amablemente (no siempre) empujan a los nuevos a no solo consumir, sino también aportar. No se trata de coerción ciega, sino de entender que sin semillas no hay cosecha (no seed, no leech). Comparte o muere quizá suene dramático, pero captura la esencia de este mundillo: una red de pares sobrevive según la voluntad de sus miembros de alimentar el procomún.

Clubes con reglas: cómo son los trackers privados

Pasemos del plano teórico a la práctica. ¿Cómo es por dentro un “club P2P” bien organizado? Imaginemos un sitio privado dedicado, por ejemplo, a cine clásico y de nicho. Para entrar, lo primero, necesitas invitación de un miembro existente o aprobar una solicitud donde demuestras entender las normas. ¿Por qué este filtro? Porque la comunidad quiere asegurarse de que cada nuevo participante respete y aporte al acervo, en lugar de solo extraer. Una vez dentro, notas varias diferencias con los sitios de descarga públicos:

1. Curaduría y estándares técnicos: Todo el contenido, por norma general, está cuidadosamente catalogado y verificado. Las películas vienen con fichas completas: año, director, país, idiomas, calidad de la copia, fuentes de la digitalización, etc. Los archivos siguen convenciones (nombres consistentes, formatos recomendados). Puede existir un equipo de moderadores o “archivistas” voluntarios que revisa cada nueva subida para asegurar que cumple ciertos estándares (p. ej., nada de versiones cam de mala calidad si la idea es preservar la mejor copia posible). Se anima a incluir metadatos ricos: sinopsis, reparto, pósteres escaneados, enlaces a reseñas (aunque esto muchos trackers ya lo automatizan con acceso a bases de datos abiertas como TMDB). Todo esto facilita que el material sea encontrable y útil a largo plazo. Un archivo mal nombrado o sin información contextual es como un libro sin título ni índice en una biblioteca: se pierde en el limbo. Estas comunidades tratan su colección como lo haría un archivero profesional, pero a escala distribuida.

2. Reciprocidad (sistema de ratio): A los recién llegados les llama la atención que no pueden descargar ilimitadamente sin más; deben ganarse ese derecho compartiendo. La mecánica común es el ratio de compartición: una fracción que mide cuánto has subido en relación a lo que has bajado. Por ejemplo, una ratio 1.0 significa que has enviado tantos datos como recibido. La mayoría de comunidades fijan un mínimo de ratio (ej. 0.5 o 1.0) que debes mantener. Si descargas mucho y no compartes nada, tu ratio cae por debajo del mínimo y podrías recibir advertencias o perder directamente el acceso (lo que viene siendo “hacerse un probemigué”). Esto, que suena estricto, en realidad tiene un efecto mágico: incentiva que la gente deje sus clientes conectados subiendo (“sembrando”) incluso después de haber completado la descarga. En trackers públicos es típico que muchos hagan hit-and-run (bajan y se van, para no gastar ancho de banda). En un entorno privado, ese hábito sencillamente no funciona: si no siembras, te quedas sin cosecha. El “crédito” (ratio) es la moneda interna con la que puedes “comprar” descargas. Esto soluciona un problema técnico del propio protocolo BitTorrent, que de por sí no obliga a compartir tras completar un archivo, solo durante la descarga. De ahí que en redes abiertas muchas veces pocos usuarios sembraban tiempo suficiente. En cambio, al establecer un incentivo persistente, estas comunidades privadas lograron extender muchísimo la vida útil de los torrents: en un tracker privado con reglas, la gran mayoría de los usuarios sigue compartiendo archivos por más de un día (y semanas, meses, años…), mientras en uno público la mayoría abandona justo tras la descarga. Otro dato revelador: en las comunidades privadas con reglas más estrictas, solo un 2% de personas no sembraban nada, contra un 20-30% en redes abiertas. El resultado práctico es que descargar es mucho más rápido y fiable en estas redes cuidadas: las velocidades de descarga llegan a ser 3 a 5 veces mayores que en redes públicas, gracias a que hay más semillas por torrent y conexiones mejor configuradas. Es decir, la calidad de la experiencia mejora cuando todos cooperan, no por arte de magia sino porque las normas alinean el bien individual con el colectivo.

3. Reputación y colaboración: Más allá de los números, las comunidades fomentan también un espíritu de colaboración creativa. Por ejemplo, muchos sitios premian con puntos de bonificación a quienes mantienen archivos poco populares (para evitar que se queden sin semillas) o a quienes suben contenido nuevo y valioso que no existe en otros lugares. Algunos organizan eventos temáticos: un ciclo, digamos, de “cine yugoslavo bajo Tito” o de “cine poco conocido del expresionismo alemán”, y dan recompensas de ratio a quienes contribuyan con esos materiales. Así logran llenar lagunas de la colección de forma lúdica y coordinada. También suelen existir foros o canales donde miembros intercambian conocimiento: recomendaciones, peticiones de contenido (con sistemas donde puedes “ofertar” parte de tu ratio para incentivar que alguien busque y suba lo que pides). Un usuario puede solicitar, por ejemplo, ejem, una película guionizada por Kathryn Bigelow de 1996 que no encuentra por ningún lado; otro que casualmente la tiene digitalizada la sube, y recibe ese “pago” en crédito, en ratio, pero sobre todo prestigia su reputación como aporte valioso. Se genera así una inteligencia colectiva de curación: entre todos deciden qué falta, qué sobra, cómo organizarse. Por supuesto, también hay roles como moderadores o bibliotecarios internos que median disputas (si alguien sube duplicados, o con metadatos erróneos, etc.), pero en general el cumplimiento de normas es sorprendentemente alto por voluntad propia. No es que esta gente sea moralmente superior; es que el sistema está diseñado para que cooperar resulte beneficioso para todos. Las pocas “manzanas podridas” (gente que intenta hacer trampa en el ratio, por ejemplo) son detectadas rápidamente (los clientes registran estadísticas, IPs de conexión para cuentas duplicadas, etc.) y se les invita a corregir o se les expulsa si insisten. El resultado es un ecosistema de compartición resiliente: a diferencia de una web pública que cierra y adiós, aquí el contenido está distribuido en cientos de discos duros de miembros comprometidos. Si cae el servidor central de índices, la comunidad suele reconstituirse en otro dominio o forma, porque el verdadero valor está en la red humana y sus archivos replicados. Cuando un tracker privado cae, otro nace.

4. Cuidado técnico y ético: Cabe notar que estos trackers muchas veces desarrollan también una ética del cuidado técnico. Por ejemplo, se promueve el uso de configuraciones eficientes (clientes de torrent actualizados, ajustar bien el ancho de banda, abrir puertos) para optimizar el intercambio. Hay quien decide sembrar 24/7 y quien planifica horarios de subida. Algunos integrantes aportan “seedboxes” (servidores dedicados en data centers) para asegurar que siempre haya ciertas semillas activas sin depender de servidores caseros. Esto mejora la disponibilidad y, de paso, minimiza el consumo energético individual. En comunidades muy concienciadas incluso se discute la huella de carbono del seeding: se sugieren buenas prácticas como poner en standby discos duros cuando no sea necesario, o priorizar la preservación selectiva (sembrar, sobre todo, material raro o valioso que dependa de ti, en lugar de gastar recursos replicando lo muy común). Estas consideraciones muestran que la infraestructura P2P tiene una componente social y ética. Se trata de sostener unos y ceros vivos, sí, pero intentando hacerlo de forma responsable y sostenible. Un equilibrio nada trivial entre la ideal abundancia y las limitaciones materiales del mundo (electricidad, tiempo, ancho de banda).

En síntesis, estas comunidades P2P privadas funcionan casi como bibliotecas o archivos participativos: con catálogo, normas de préstamo (aquí, de intercambio), bibliotecarios informales y usuarios comprometidos que entienden que disfrutar del acervo implica también alimentarlo. Son, en estricto sentido, comunes auto-gestionados que están siempre en tensión con: a) su propia gente: que se frustra con las reglas, egos desmedidos, roces organizativos; y b) con el régimen legal vigente.

Dejo aquí una lista con enlaces que pueden serviros de mapa si os interesa asomaros al universo de los trackers privados. No vayas buscando un “cómo hacerlo rápido”: entrar en estas comunidades no es un paseo y requiere tiempo, implicación y cierto cuidado ético. Estas redes se sostienen gracias a normas implícitas (reciprocidad, reputación, cuidado colectivo) y se protegen, precisamente, poniendo filtros: si al principio algo os resulta difícil, es porque así es como garantizan su supervivencia. Esa barrera es una forma de que quienes acceden comprendan que no todo vale una vez dentro.

Mi consejo práctico es comenzar por alguno generalista tipo Torrentleech o IPTorrents: curiosear, observar cómo se organiza la circulación de los archivos, qué significa seedear más allá de la jerga, y de qué modos puedes aportar sin convertirte en un mero consumidor. Aprender las reglas de una comunidad es, antes que nada, un acto de respeto hacia el procomún que sostiene ese intercambio. Con el tiempo (meses, a veces años) algunos trackers os abrirán paso a otros más especializados. En los enlaces podéis ver las principales rutas entre trackers. No se trata de coleccionarlos, sino de construir un pequeño ecosistema de confianza que cubra vuestras necesidades culturales (las vuestras y no las de otra persona): cine, series, música, libros… Si lo hacéis bien, lo que ganáis, además de acceso, es pertenencia y responsabilidad. En definitiva: entra con humildad y cuida la red. No busques atajos; aprende a contribuir. La cultura compartida (como cualquier procomún) solo sobrevive si quien participa entiende que dar y recibir van de la mano.

Preservación cultural y el derecho a recordar

Cuando un gran repositorio público de contenidos como RARBG cierra sus puertas perdemos mucho más que “piratería”. Se pierde parte de la memoria colectiva. Pensemos en foros de internet con grabaciones de radio antiguas, pensemos en la música de MySpace, en blogs de cinéfilos que digitalizaron cortometrajes, en páginas de fans con discografías de sellos independientes… Cuando se van, a menudo nadie más tiene esas cosas. En nuestra deriva digital actual hemos delegado peligrosamente en plataformas comerciales la custodia de la cultura. Por ejemplo, millones de vídeos musicales y cortos de aficionados residen en YouTube, pero YouTube (pese a su apariencia de archivo universal) no es un archivo público ni permanente. Es una empresa que puede limpiar contenidos si ya no le rentan o si recibe reclamaciones: como hace regularmente. Nuestra historia reciente podría estar sufriendo de amnesia digital: aquel vídeo viral de hace 10 años, esa actuación en TV local, ese documental indie que alguien subió... pueden ya no existir en ningún lado si la plataforma los purgó. Es posible la paradoja de la “edad oscura digital”, una era en que, pese a producirse muchos contenidos, pocos sobreviven para el futuro por obsolescencia, por intereses económicos o por trabas legales.

Frente a esto, además de los trackers, están los archivos públicos y comunitarios. Proyectos como Internet Archive luchan por almacenar sitios web, libros, música, vídeos y software para el largo plazo. Desde 1996, ha guardado billones de páginas web (la famosa Wayback Machine) y recopila millones de archivos libres o cuyo copyright expiró. Almacena decenas de petabytes de datos culturales y duplica copias en múltiples centros. Organismos como Europeana en la UE o la Digital Public Library of America hacen algo similar con el patrimonio bibliográfico y museístico. Pero incluso ellos tienen límites (presupuestarios y legales). Ahí es donde el ciudadano de a pie puede marcar la diferencia: participando en la preservación. Un ejemplo emblemático son los fans de una banda que permitieron grabar sus conciertos: Grateful Dead. Gracias a la política abierta del grupo, hoy tenemos infinidad de grabaciones de conciertos de Grateful Dead disponibles para cualquiera. La banda nunca perdió por ello; al contrario, su legado perdura y nuevas generaciones pueden acceder a él sin dificultad. Otro ejemplo: colectivos voluntarios han digitalizado miles de rollos de pianola y discos de 78 RPM de hace un siglo (Great 78 Project), rescatando música que de otra forma se habría desintegrado con sus soportes físicos. En el terreno audiovisual, cinematecas colaboran habitualmente con aficionados para localizar películas perdidas. La historia famosa de ¡Qué bello es vivir! (Frank Capra, 1946) ilustra esto: fue un filme olvidado y comercialmente fallido cuyo copyright no se renovó; al caer en dominio público, las televisiones empezaron a emitirlo gratis cada Navidad, lo que lo convirtió en clásico imprescindible. Si sus derechos hubieran seguido bajo copy estos años, es probable que hubiera desaparecido de la memoria popular o que los pocos rollos de película se hubieran perdido o deteriorado. La accesibilidad es la condición previa de la memoria: si una obra no circula, no inspira a nadie, no se revaloriza, puede terminar literalmente en la basura.

Por desgracia, muchísimas obras del siglo XX y XXI están en ese limbo: bajo copyright pero descatalogadas. ¿Existe un “derecho a recordar” colectivamente esas obras? Legalmente no está reconocido como tal, pero éticamente creo que deberíamos explorar esa vía. Pasado un tiempo razonable de explotación comercial, debería primar el interés público en preservar y acceder a la obra. En algunos países hay excepciones para que bibliotecas hagan copias de preservación de obras “huérfanas” (sin titulares localizables) o agotadas, pero son limitadas. Mientras las leyes avanzan o no, el procomún digital no se para, actúa: comunidades P2P ya han salvado cientos de películas que no estaban en ninguna filmoteca, simplemente compartiendo sus viejas grabaciones de TV o sus cintas VHS de cine poco convencional. Grupos de audiofilos han ripeado vinilos nunca reeditados en CD ni en streaming, devolviéndolos a la circulación cultural. Proyectos de fans han traducido mediante subtítulos colaborativos películas y series que nunca fueron distribuidas oficialmente en ciertos idiomas (dando acceso por primera vez a ese contenido a nuevas audiencias). Existe un nivel casi absurdo de dedicación en estas comunidades que demuestra la pasión de cinéfilos y melómanos por derribar barreras de acceso a obras olvidadas. Quienes habitan estos lugares están dispuestos a derribar obstáculos para poder consumir cultura que de otro modo no está disponible, aunque eso implique descargas extra-legales. Es, en el fondo, una reacción al desequilibrio actual entre mercado y memoria.

Aunque muchas de estas prácticas de preservación están en zona gris o negra legal, no por ello dejan de tener un valor cultural innegable. Hay casos documentados de material “pirata” que luego resurge en contextos legítimos: por ejemplo, estudios o distribuidoras que solo encontraban disponible cierta versión de una película a través de copias no oficiales acaban colaborando con fans para restaurarla; o museos que han recuperado piezas y grabaciones históricas gracias a colecciones particulares. Esto no es para animar a la infracción, sino para mostrar que la sociedad civil ha estado llenando vacíos que ni el Estado ni el mercado llenaban en cuanto a preservar patrimonio. Idealmente, a largo plazo, nuestras leyes deberían facilitar más esta sinergia (por ejemplo, acortando términos de copyright o permitiendo a archivos sin fines de lucro difundir obras agotadas con compensaciones razonables a sus creadores). Mientras eso llega, el usuario-archivero tiene numerosas alternativas para contribuir: apoyar a los archivos públicos existentes, compartir sus creaciones bajo licencias libres, rescatar y digitalizar contenido que tenga en físico en digital-local, añadir metadatos y subtítulos al contenido existente, crear mirrors y dejar compartiendo aquello que descargue, organizar sus colecciones y compartirlas en trackers…

En definitiva, se trata de asumir todos y todas un rol activo como cuidadores de la cultura, en pequeña o gran escala. Así como antes algunas familias guardaban álbumes de fotos o diarios que luego nutrían la historia local, hoy cualquiera con un disco duro y una conexión a internet puede ser archivero de algo: de la escena musical independiente de tu ciudad, de los fanzines de tu generación o de los memes y vídeos virales de tu época... Reivindicando nuestro derecho como sociedad a no perder nuestra memoria digital.

Si quieres que exista mañana, contribuye hoy

La moraleja que emerge es sencilla y antigua, pero en la era digital adquiere renovada urgencia: los comunes –también el común digital– no se sostienen solos, dependen de la participación activa de todos. Frente a la fragilidad de la cultura en manos de unas pocas plataformas o sujeciones jurídicas excesivas, la respuesta es organización comunitaria, creatividad y ética del cuidado. No es un camino de rosas ni está exento de dilemas; pero el hecho de que tantos anónimos alrededor del mundo dediquen tiempo y recursos a compartir, catalogar y preservar materiales nos muestra un potente instinto de conservación colectiva. Es casi un contrapeso natural a las fuerzas del olvido y la mercantilización absoluta.

Podemos imaginar el “retorno social” de estas prácticas de forma muy concreta. ¿Cuánto vale que un viejo programa de radio grabado en casete o una maqueta de un grupo local esté disponible online para nuevos oyentes? Quizá inspire a un músico, o documente la voz de una generación para un historiador. ¿Qué ganamos cuando alguien cataloga meticulosamente los créditos de una película olvidada? Ese acto facilita que mañana alguien la encuentre y la aprecie en todo su contexto, o que un cineclub decida proyectarla sabiendo su origen. Es difícil ponerle precio monetario, pero son riquezas culturales que se acumulan. Cada aporte –por pequeño que parezca, como corregir la ficha de una canción o mantener encendida una semilla de un torrent un par de noches más– suma a la resiliencia de la memoria compartida.

En un mundo ideal, gobiernos y empresas comprenderían el valor de esta memoria y la apoyarían más. Pero no necesitamos esperar a ningún mesías institucional: podemos actuar ya, cada uno desde su ámbito, para fortalecer el procomún digital. Compartir para existir, contribuir para que el patrimonio cultural permanezca. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa es la cultura sino ese tejido infinito de regalos recíprocos? Nuestra música, nuestro cine, nuestros libros favoritos, existen porque unos crearon antes y otros conservaron esas creaciones después. Tomemos el relevo.

Totalmente de acuerdo, pienso mucho en el potencial desastre del streaming. Antes, los coleccionistas hacían una labor de conservación importantísima. Sobre todo a nivel contracultural. Aunque los discos de los Beatles o los cuadros de Velazquez están bien cuidados por el mercado y el estado, los discos de grupos y escenas enteras que no trascienden lo local o minoritario pueden desaparecer cuando Spotify lo decida. Muchos ni siquiera publican en formato material.

Todavía me acuerdo de la desaparición de myspace, y todo lo que se perdió allí. Tuve la precaución de descargar algunas de mis canciones preferidas antes de que cerrase, y con Aplasta tus gafas de pasta guardamos varios recopilatorios de esos años, pero hay cientas de canciones que seguramente nunca vuelva a escuchar. Y paso en cuestión de meses, fue fulminante.

Saber que hay comunidades que comparten y conservan com toda una filosofía detrás me ha dado mucha alegría.

Una pasada el blog, gracias por escribirlp.

Buena Plasu! Viva el eMuleeeeeee!

Me parece muy bueno que hables de los trackers privados, porque usar redes p2p pueden traernos una desagradable sorpresa si no acudimos a fuentes fiables. (Ficheros con doble extension, macros, scripts maliciosos escondidos o directamente cosas que las ves y dices, "esto viene trufao".